|

久しぶりのブータン便りです。大学のほうは夏休みも終わり、講義が始まっていることと思います。ブータンの学校の夏休みは、学期が変わる7月に2週間ほどです。その代わり、学年の変わる12月から2月にかけて長い冬休みがあります。9月になって、最低気温が15度をきる日や、最高気温が25度に達しない日もあって、東京で言うと10月のような感じです。天気の良い日は日中暑いほどなのですが、雨が降っていると寒く感じ、日々の気温の変化が大きくなりました。研究所のあるユシパンは、標高ではティンプーと300mほどしか変わらないのですが、標高差以上に寒く、上着が手放せなくなりました。 今回は、9月の上旬に研究所の調査に同行して訪れたフォブジカについて紹介したいと思います。フォブジカは、首都のティンプーから車で東に5時間ほど行ったところにあります。ティンプーから東に向かいドチュ・ラ(ラは峠という意味)という峠を越えると、プナサン・チュー(チューは水という意味で、この場合は川を意味する)という川の流域に入ります。この谷には、プナカとウォンデュ・フォドランという大きな町があります。そこからさらに東へ、中部のトンサに通じる道路を進むとペレラという峠があります。そのペレラの手前から尾根伝いに南に向かい峠を越えて尾根を下るとフォブジカの谷につきます。標高は、おおよそ2900mです。この谷は、写真1のように起伏の小さな浅い谷で、ブータンでは高地の氷河に浸食された地域を除けば、珍しい地形です。ペレラからトンサに向かう谷も同じような地形をしています。どうしてこんな谷ができるのか、はじめてブータンに来た時から不思議に思っているのですが、いまだにこの謎は私の中では解決されていません。 |

|||

|

|||

|

フォブジカの谷は、中央部が湿原になっていて、10月から3月ごろにかけてチベットからヒマラヤを越えてツルがやってくることで有名です。このツルは、英語ではBlack

Necked Craneと呼ばれています。英語では「黒い首のツル」ですが、日本ではオグロヅルと呼ばれています。実際のツルの写真がないので、日本ブータン友好協会がブータンに寄贈したツルの模型の写真を載せておきます(写真2)。ブータン人はよくできた模型だと言っています。 |

|||

|

|||

|

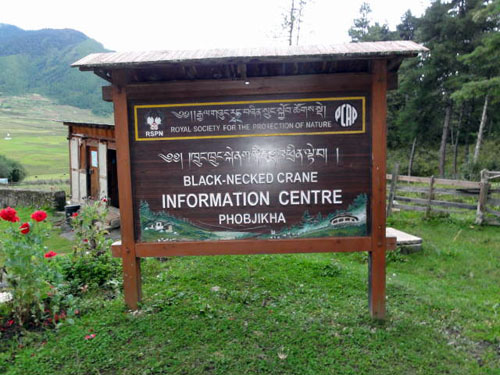

このフォブジカは、いまやブータンの自然保護の象徴となっている地域です。今回の調査には、前から一緒に共同調査を行っているRSPN(王立自然保護協会:Royal

Society for the Protection of Nature)の研究者も同行しました。RSPNはブータンではさきがけの環境保護のNGOで、日本いえば自然保護協会に当たる組織です。フォブジカのツルの保護にも力を入れていて、展示室、ツルの観察室、宿泊施設を備えた専用の建物(インフォメーションセンター)を持っていて、常時職員が3-4人常駐しています(写真3)。ツルの飛来している時期には、観光客などが湿原に入ってツルに近づかないように常時監視をして、ツルの保護を行っています。 |

|||

|

|||

|

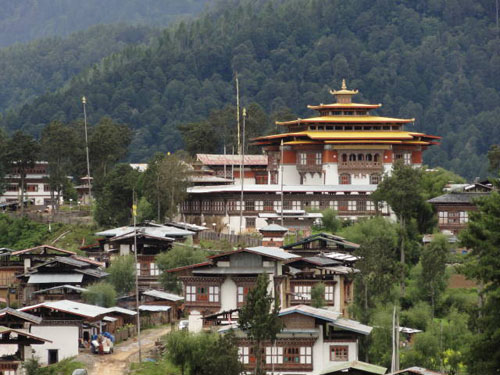

フォブジカの谷には、湿原を取り囲む緩斜面上にいくつかの集落があって、ジャガイモの産地として有名です(写真4)。集落の一つに、ガンテという集落があり、そこにはガンテ・ゴンパという有名なお寺があります(写真5)。この集落の人たちは、冬になると、ウォンデュ・フォドランに移住していたそうです。ブータンの西部によくみられる、寒冷な冬季により標高の低い暖かい地域へ移住する冬期移住というシステムです。しかし、ここ数年、冬期移住が見られなくなりつつあるようです。RSPNの研究者は、冬期移住が見られなくなると、かつては人間の少ない冬季にツルが飛来していたが、冬季にも人が残るとツルの生態に影響が出るのではないかと懸念しています。さらに、ツルを見るためにフォブジカを訪れる観光客も増加しており、谷の中にはブータンでも著名な高級ホテルをはじめとして、いくつかの宿泊施設も建設されています。また、フォブジカは現在電気が通じていない地域です。ツルの生態への影響に配慮して電気を通していないとも聞いていました。実際は、太陽光発電によってすでに電化されている建物もあります。今回調査に行くと、電線の敷設工事が行われており、近いうちにフォブジカの多くの家にも電気が来るようになるようです。 |

|||

|

|||

|

|||

|

現状ではこのような環境の変化は特に問題とはなっていないようですが、今後の変化を考えるためにも現在の状況を把握することが必要だとブータンの研究者は考えています。今回の調査の目的も、そのための基礎的データの取得にありました。湿地を取り巻く斜面の大部分は森林に覆われているのですが、湿地の環境変化によって森林と湿地の境界が今後変化するのではないかと彼らは考えていて、森林から湿地にかけての植生の調査を行いました。またフォブジカ以外から車などによって運ばれ、侵入してくる植物の評価をするため、道路際での調査も行いました。気候的には、10年ほど前の調査の時から観測している気温と湿度の観測機器の交換を行いました。これらのデータは、フォブジカの今後の環境変化を考えていくために、貴重なデータになると思います。 次回は、9月16日から19日にかけて行われた、ティンプーで年1回行われる最も大きなお祭りであるティンプー・ツェチュについて紹介したいと思います。 |

|||