|

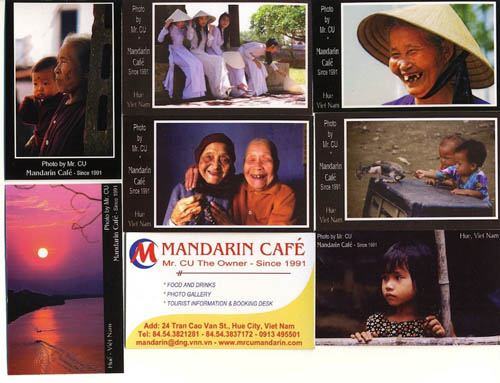

マンダリン カフェのMr.CU フエ新市街地にそびえる16階建ての5つ星高級ホテルを見上げるように、その南東側の通りをはさんだ場所に、小さなマンダリンカフェ(1991年開店)があります。各国のガイドブックに紹介され、とくに欧米人には人気で、カフェ中央にある大きなテーブルを囲んで、いつも十人前後の旅行客が楽しげに飲食し、オーナーのクーさんがこれまで撮りためた写真に見入っています。クーさんは有名な写真家で、このカフェは彼のギャラリーも兼ねており、壁には大きく引き延ばされた写真が多数展示してあります。その一部は、大判のポストカード(1枚約28円)にもなっていますが、作品の多くはA4サイズに印刷されて閲覧用のファイルにおさめられています。それらは、フエで生活している普通の市民を主題としたものが多く、一般の観光写真や絵はがきとは雰囲気が微妙に異なります。とくに、水辺での生業に関わる人々を写し取った作品にとてもリアリティがあり、お年寄りや幼い子供のクローズアップ写真に、とても暖かみを感じます(写真1)。 |

|||||||||

|

|||||||||

|

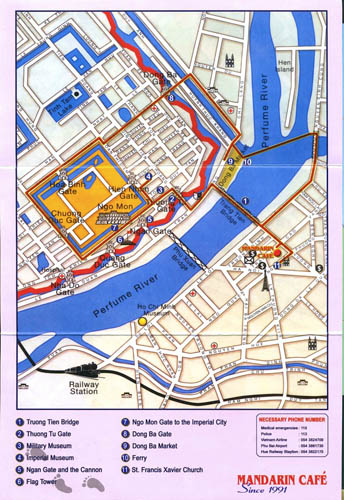

店の中ほどの小さな仕事机に座っているクーさんは、有名な写真家と言っても気さくな人柄で、「わたしは舟の上で生まれ、フエで過ごして60年になる」と語ってくれました。現在は、政府の定住化政策によって、フエの舟上生活者(いわゆるサンパンと呼ばれる人々)は居なくなったと言うことですが、定住先の土地条件や就労、子供の教育など、解決すべき問題はまだまだ数多くあるようです(例えば、Nguyen Huu Ngu and Kim Doo-Chul , 2009, Geographical review of Japan series B, 81-1など)。 Mr.CUお勧め2時間エクスカーション マンダリンカフェでは、料理と写真のほかに、フエ近郊の有名な観光地案内とツアーの予約もしています。しかしお店には、”A Walking Tour of Hue”と題したA4変型判の大きな地図と、裏に道順と見るべき場所(①〜⑪)についての簡単な説明が記されたパンフレットが置いてあります(写真2)。クーさんによると、一般のガイドブックには載ってない彼なりのお勧めの「フエ散策コース」だと言います。手に取ってよく見ると、このパンフレットで取り上げられた場所とコース、それぞれの説明などは、ちょうど雑誌「地理」(古今書院)に不定期に掲載される「ちょっと寄り道 2時間エクスカーションガイド」(例えば、平井,2004,地理49-7)とそっくりです。以下、さっそくそのガイドにしたがってフエの街を歩いてみました。 |

|||||||||

|

|||||||||

|

マンダリンカフェを出て、まずフオン川(香りの川の意、マップではPerfume Riverと表記されている)の北西側にある旧王宮に向かいます。最初に渡るのが①チャンティエン橋です。フエの市街地は、南西から北東に流れる幅320-380mのフオン川で、北西側の旧市街地と南東側の新市街地とに分けられます。両市街地を結ぶのは、このチャンティエン橋と、その約500m上流のフーズアン橋、そのさらに約1500m上流の中州をまたぐザービエン鉄道橋があります。現在、この鉄道橋に沿うように片側2車線の新しい橋が建設中で、間もなく完成です。このうち、最も下流側のチャンティエン橋は、1897年にフランスによって造られましたが、アメリカ戦争(こちらではベトナム戦争をこう呼びます)後に再建され、現在ではフエの美しいシンボルになっています。夜には七色に変化するライトアップがなされ、クーさんも夜に是非また訪ねるよう勧めています(写真3)。 このあと、旧王宮囲む外側の城壁に設けられた、10カ所の門の一つである②トゥオントゥ門をくぐり、④フエ宮廷美術博物館や観光名所になっている⑥フラッグタワー、⑦旧王宮の正門である午門(Ngo Mon)などを見ます(これらの説明・写真については、一般のガイドブック等をご覧下さい)。普通のツアーですと、この午門から旧王宮に入り、復元されたいつかの施設を見学して引き返します。ところがこのガイドマップでは、旧王宮には入らずそれを囲む内側の城壁を3/4周し、市街地を北東側に進んで⑧ドンバ門(写真4)をくぐります。そして外堀を渡り、さらにその外堀の外側に掘られた運河(ドンバ川)に沿って、最初に渡ったチャンティエン橋方向に進みます。このコースについてクーさんは、市街地にある様々な商品を扱っている店での買い物も勧めていますが、「それらのお店のオーナーもかつては外来者(foreigner)であった」、また「1841年建造のドンバ門は、1968年の忌わしい(infamous)テト攻勢のときの最初の激戦地だった」という記述が気になります。 ドンバ川がフオン川と合流する地点には、フエ市で一番大きな⑨ドンバ市場がありますが、クーさんはこの市場では値切るテクニックを磨きなさいと忠告しています(写真5)。そして再び川を渡ってカフェに戻るのですが、ガイドマップでは川を小さな渡し舟で渡るか、もと来た橋を渡るか選べると書かれています。もちろん私は、前者を選択。 | |||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

街歩きの魅力 NHK総合とBSプレニアムで放映中の「世界ふれあい街歩き」は、私のお気に入りの番組の一つです。この番組では、あたかも自分自身がその街を歩き、街の人と会話を楽しみ、いろんな出会いや発見を疑似体験できるところが、最大の魅力です。マンダリンカフェのクーさんと話し、彼のお勧めのコースをこうして実際に歩いてみると、ツアーバスやバイクタクシー(フエではこれが手軽で便利ですが)での観光スポット巡りでは得られない、上記のテレビ番組のような街歩きを楽しむことができました。とくに、旧王宮のある城壁内の市街地は、景観保護のため建物の高さが制限されており、街路樹の緑も豊かで全体的に落ち着いた雰囲気です(写真8)。そんな街並みを見ながら、ときにはかつての高級官僚(マンダリン)の住宅であったガーデンハウスを利用したカフェで一服したり、街中から聞こえる不思議な太鼓の音につられて寄り道したり(写真9)、フエの街歩きの魅力はつきません。 |

|||||||||

|

|||||||||

|

(補足1) ガイドマップにあった「お店のオーナーもかつては外来者(foreigner)」という記述ですが、王宮周辺の城壁内に、一般市民の入居が認められたのは1930年以降で、1970年代にはアメリカ戦争時の混乱で多くの市民がここに避難し、その後住み着いて居住区域が拡大したそうです。したがって、現在の城壁内部の市街地に住む多くの人たちは、ここに住み始めてまだ日が浅い「かつての外来者」ということでしょうか。またガイドマップには、「アメリカ戦争」「1968年の忌まわしい(infamous)テト攻勢」という言葉がでてきますが、現在世界遺産として多くの観光客が訪れるフエでも、1961(1964)年から75年4月30日のサイゴン陥落までの戦争・戦乱期に、多くの市民が犠牲になったと言う事実があります。これらの記述は、ガイドマップ最後の「聖フランシスザビエルカトリック教会」を含め、フエにまつわる様々な歴史についても、知ってほしいと言うクーさんの気持ちの現れかもしれません。 私も、このガイドマップをきっかけに、フエの舟上生活者のこと、アメリカとの戦争、さらにはフランス統治時代のことなど、この地域に深く関わる歴史について、今一度をきちんと学びなおさねばと思ったところです。 (補足2) 今回の便りでは、一般のガイドブックに書かれているように、フオン川北西側の旧王宮のある地域を「旧市街地」、対岸の南西側の地域を「新市街地」と呼びました。確かに城壁内の市街地は、建物の高さ制限があって目立つビルはなく、一方「新市街地」では再開発が進み大規模なショッピングセンターや高層のホテル、銀行などのビルが増えています。しかし補足1に記したように、旧王宮のある城壁内に一般市民が住み、現在のような高密度の市街地が形成されたのは、それほど古いことではありません。建物も、旧王宮関連の施設や旧高級官僚のガーデンハウスをのぞくと、みな100年以下の新しいものです。ただし、城壁の外周にあるフオン川北西側の市街地には、建てられて100年以上の古い建物が残っています。また、フオン川南西側の「新市街地」にも、本文で紹介したように100年以上前のカトリック教会が建っています。したがって、厳密には「旧市街地」「新市街地」という言葉の使い方には、注意が必要です。 |

|||||||||