|

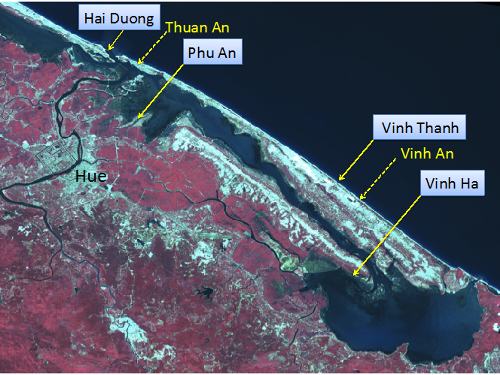

エビ養殖の拡大とビーチリゾート開発 私が初めてフエに来たのは、1999年11月にベトナム中部で発生した大洪水の翌年3月で、まだ洪水で堆積した泥や浸水痕跡が残るフオン川とラグーン沿いの村をまわりました。当時、フエ市内から海岸の村に行くには、ラグーンの海への出口(湖口)の東側、トゥンアン(Thuan An)地区につながる橋しかありませんでした。 しかしその後約10年のうちに、ラグーンを横断するりっぱな橋が4つも架けられ、ラグーンの中や湖岸をはじめ、湖岸の水田やラグーンの中洲、さらには海岸砂丘の上にまでエビの集約的な養殖が急速に広がりました。一方、延長100km以上も続く白砂のビーチは観光客にも大きな魅力で、2010年にはフエ市に最も近いトゥンアンビーチに、高級リゾート施設「アナ・マンダラリゾート」が開かれました。 そのような、急速なエビ養殖の拡大とリゾート開発の一方で、村人の日々の暮らしや、ラグーンの水、海岸の砂浜など、今どうなっているのかとても気になるところです。そこで今回は、この3ヶ月間に訪ねたフエのラグーン沿いの4つの村を紹介したいと思います(図1)。 |

|||||||

|

|||||||

|

ヴィンハー(Vinh Ha)村の地下水問題 私は今回、フエ農林大学土地資源・農業環境学部に在籍し、3人の若手講師と共同の研究室にいます。その一人フオンさん(29)は、フエ市から車で1時間ほど離れたヴィンハー村で、地下水の濾過装置を設置するプロジェクト(2008年)に参加したとのこと。私の調査・研究の参考にもなるので、さっそく日本から持参した水質調査用の機材を持って訪ねてみました。 フエ省全体の水道普及率は37%ですが、フエ市中心から30km以上離れたこの村にはまだ水道はなく、生活用水は地下水に頼っています。しかしその水には鉄分が多く含まれるため、汲み上げて30分もすると黄色く濁ってしまいます。そのため洗濯物は黄色に染まり、皮膚病にもなっていたとのことで、プロジェクトでは村の5軒の家に、砂やシルト、炭などで地下水を濾過する簡便なフィルターを設置(費用の半分をプロジェクトが負担)したそうです(写真1)。おかげで、洗濯や水浴用の水は改善され、近所でもそれをまねてフィルターを設置、現在約40軒にフィルターがあるとのことでした。しかし、濾過後の水質を測ってみると、電気伝導度が100〜200mS/m代とかなり高く、有機物による汚染の具合を示すCOD(パックテストによる)値も、フエ市の水道水で測った値の3倍ほど(7〜8mg/l)でした。 この村には、今のところ水道水の供給計画はなく、上記のフィルター設置に対する行政からの補助もありません。住民は、飲用・料理用には別途ポリタンク入りの水を購入していますが、自分たちが使っている地下水の水質について強い関心を持っていました。しかし、大学の研究者もプロジェクト終了後は予算がなく、水質検査などその後のフォローもなされていないようです。プロジェクト後にフィルターを設置した家では、管理が必ずしも十分でないのか、濾過水の水質もあまり良くありませんでした(写真2)。 |

|||||||

|

|||||||

|

ハイズゥン(Hai Duong)村の移転を迫られる人々 私の隣の研究室で講師をしているコア君(29)は、フエ農林大大学院にも在籍しています。「気候変動による海面上昇や洪水激化に対する土地利用・管理のあり方」を研究テーマにしており、私の研究とも関連が深いので、一緒に海岸侵食の激しいハイズゥン村を訪ねました。 フエのラグーンでは、先の大洪水時に湖水面が最大4mほど上昇しました。そのため、2カ所あった湖口の他に、ラグーンと海を隔てる砂州の少なくとも4カ所が決壊し、周辺の家屋が倒壊・流出して大きな被害が出ました。その後も、湖口付近の砂浜では激しい海岸侵食が続いています。 とくにトゥンアン湖口西側のハイズゥン村の海岸侵食は激しく、今年(2012年)4月27日付けの地元紙の第1面に、大きなカラー写真付きで「海岸侵食の防止:長期的な解決策が必要」と報じられていました。その写真と同じ場所に行ってみると、砂州の先端に向かう海岸沿いのコンクリート製道路が波に洗われ、舗装面が海に崩れ落ちています(写真3)。住民は、砂袋を海岸に投入して侵食を防ごうとしていますが、あまり効果はないようです。砂州の先端方面には、まだ約60世帯の家族が残っており、バイクだけはかろうじて通れるよう防風林の中に応急的にブロックが敷いてあます(写真4)。しかしこの部分も、あと数十m内陸側に侵食が及ぶと、先端地区は離れ小島のように孤立してしまいます。 ハイズゥン村役場の話では、1999年の洪水時の砂州決壊とその後の海岸侵食によって、すでに約190戸の住民が村内の海岸砂丘背後のラグーン湖岸に移転し、さらに砂州の先端地区60戸も、これから移転の必要ありとのことでした。新しい土地に移転して家を建てる場合、その費用の半分(15,000,000VND、約6万円)は補助が出るそうですが、住民にとって移転はとても深刻な問題です。 先の新聞報道によると、この海岸侵食を防ぐために堤防を築くのは、現場の海流や流速、風向などが複雑で、決して容易でなく、また予算の問題も大きいとのこと。しかし当局は、多くの国やベトナムの何カ所かで採用されている、効果的で実施可能な対策を検討すべきである、と提言しています。 | |||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

プーアン(Phu An)村のゴミと貧困問題 フエ便り(3)で紹介したマンダリン・カフェのオーナーで写真家のクー氏(67)に、私がラグーンの環境に関心があると話したところ、彼がたびたび通っているプーアン村に、連れて行ってもらうことになりました。カフェに置いてある写真集にも、多くの作品が収められている村です。 フエの中心からバイクで20分ほどのプーアン村を訪れたのは、夕方5時頃。翌朝の市場に出すため、夫婦二人を乗せた小舟が、次々に漁に出かけて行く時間帯です(写真7)。夏の太陽は、まだ西の空の高い位置にあり、ラグーンでの生業に関わる村人の写真を撮るには、絶好のタイミングです。 しかし湖岸をよく見ると、汚泥がたまり浮遊する有機物に混じってプラスティック系ゴミもたくさん浮かんでいます。さらに、湖岸堤防の何カ所かは村人のゴミの捨て場になっており、親子の牛がそれをあさっています(写真8)。自給自足中心の生活のときは、それでも何とかなっていたのでしょう。しかしこの村でも近年、よそから商品を買って消費するスタイルが主となり、プラスチィック製品の増加、また背後の水田や畑から化学肥料や農薬などが流れ込み、湖岸付近の湖水は大変汚れています。堤防沿いには、傾いて壊れかかった「湖岸をきれいにしよう」と言う看板が、淋しく立っていました。 村はずれの水路にはみ出すように、竹とトタン板でできた粗末な小屋があります(写真9)。中には、売り物のペットボトルや簡単な菓子類が並べられ、若い母親と小さな女の子がカードをしていました。母親に女の子の年を尋ねると、「よくわからない、村の小学校に通っている、もう10年近くこうして住んでいる」とのこと。先のフエ便り(4)でも書いたように、ラグーン沿いの村の貧困問題を実感させられました。 |

|||||||

|

|||||||

|

長期的な視野での対応、持続的開発 今回は、フエのラグーンと海岸に面した4つの村を紹介しました。エビ養殖の急速な拡大や海岸でのリゾート開発の一方で、村人の生活に直結する水の供給やゴミ処理、ラグーンの水質や砂浜の侵食など、それぞれに深刻な問題をかかえています。これらの解決は、なかなか容易なことではありません。しかしながら、個々の緊急的な対策を急ぐことに加え、より長期的な視野に立った対応が必要と思われます。 例えば、私が今回の在外研究で調査・研究の対象にしているヴィンアン(Vinh An)村では、現在水道はなく、住民の生活用水と灌漑用水を地下水に頼っています。しかしその一方で、砂丘上の大規模エビ養殖や、海岸でのリゾート開発計画が進んでいます。前者ではすでに大量の地下水を汲み上げていますし、後者の開発ではその施設のために別途水道を引く計画だそうです。 確かに、大規模エビ養殖やリゾート開発によって、村への道路が整備され、村の収入を増やし、また新たな就業機会が増えるかも知れません。しかし、限られた地下水の過剰利用や、今後の気候変動・海面上昇による海岸侵食の深刻化、また砂丘地下にある淡水レンズの縮小など、長期的な環境変化による影響なども十分に考慮し、それらの影響を最小にするような持続的な開発が求められていると思います。 |

|||||||