|

�x�g�i���̈��S��� �@�t�G�̃h���o�[�s��ׂ̗ɂ����^�X�[�p�[�}�[�P�b�g�̐H���i�����ɂ́A�hRau-Cu-Qua An Toan�h �̑傫�ȊŔ̉��ɁA�F�Ƃ�ǂ�̖�A���A�ʕ�������ł��܂��i�ʐ^1�j�BAn Toan�Ƃ́u���S�v�ƌ����Ӗ��ŁA�x�g�i���ł͍ŋ߂��� Rau An Toan (���S���)�Ƃ������t���悭���������܂��B�������A���̌��t�̒�`�́A�͂����肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��A���{�ł̖��_�邢�͌��_��A�܂��L�@�͔|�Ȃǂ̖�����݂��Ă���悤�ł��B �@�����Ńx�g�i�����{�́A2008�N�ɔ_�Ɣ_���J���Ȃ����S�ɂȂ��ăx�g�i���̓K���_�ƋK�́iGAP: Good Agricultural Practice�j���߂܂����B�w�肳�ꂽ�����@�ւŔ�������d�����Ȃǂ̌����ɍ��i���A���A�E�ہA��Ȃǂ̎{�݂�L���A�_���엿�̎g�p�����L�^����Ȃǂ̏��������ƁA�e�Ȃ̔_�ƊJ���ǂ��F���AVietGAP�}�[�N��t���Ĕ̔��ł��鐧�x�ł��B �@���݂��̂悤�Ȏ��g�݂�����Ȃ̂́A��s�n�m�C�ߍx�̍g�̓f���^�̈ꕔ�ƁA�암�̃z�[�`�~���V�e�B�[�ɋ߂��h���i�C�Ȃ���у��R���f���^�̈ꕔ�A�����ăx�g�i�������̕W����1500m�̍����n�тɂ���_���b�g�𒆐S�Ƃ����Ƃ���ł��B�_���b�g�Y�̖�́A���N��̂ق��A���H��Ƃ��Ă��C�O�ɗA�o����A���{�ɂ͗Ⓚ�z�E�����\�E��J�{�`���A�J���V���A�i�X�A�I�N���Ȃǂ��A������Ă��܂��B |

|||||

|

|||||

|

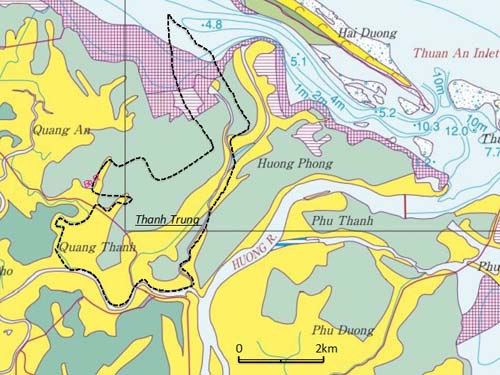

�@�Ƃ���ŋߔN�A�t�G�Ȃł�����VietGAP�̔F�������S��̗��ʁA�̔����n�܂�܂����B�����؍݂��Ă���z�e���̋߂��̏����ȃX�[�p�[�ɂ��A���S��̐�p����ꂪ����܂��B�����̈��S��́A�����Ƀt�G�x�O�̃N�A���^���iQuang Thanh�j���Y�����ׂ��Ă��܂��B �@�����̈��S��́A��ʂɎs��Ŕ����Ă����ɔ�ׂ�Ə��������̂悤�ł����A�x�g�i���̗����͈�ʂɍ��ق������H���邱�Ƃ������A���̈��S���ɂ��Ă͈�ʂ̏Z���ɂ��S�����܂��Ă���悤�ł��B�t�G�̋ߍx�_���Ŏn�܂������S��͔̍|�A���ʁA�̔��́A�܂��������K�͂Ȓi�K�ł����A��ɏЉ����s�s�u���^��A�o�^�Ƃ͈�����A�n���s�s�̋ߍx��؍͔|�̎���Ƃ��Ē��ڂ���܂��B �@���R��w��w�@�A�������Ȋw�����Ȃ̋��搶�͂��̓_�ɒ��ڂ��A�{�N4���ƂV���ɃN�A���^�����Ō��n���������{����܂����B�����́A�u���S��؍͔|�̎��g�݁v�A�u���S��̓y��Ɛ������v�ȂǂT�̉ۑ�ɂ��āA���R��w�ƃt�G�_�ё�w�̋�������щ@���A����19�����e�O���[�v�ɕ�����Ď��g�݂܂����B �@���́A���̒����c�̐��������o�[�ł͂���܂��A���搶�̗U�����A�u�V��������ЂƗp���Ǘ��v�Ɋ֘A���āA���̐����Ɋւ��b���A��������Ă��܂����B�����ō���́A�N�A���^�����̈��S��؍͔|�Ɛ��Ɋւ��b����������Љ�܂��傤�B �N�A���^�����̈��S��؍͔| �@�N�A���^�����́A�t�G�s�X�n�̖k��7km�A�ԂŖ�30���̋����ɂ���l��12,630�l�A���c�Ɩ�ؔ����L����t�G�ߍx�_���̈�ł��B���́A�t�G�s�𗬂��t�I����̉������ݑ��Ɉʒu���A���̖k�[�����́A�^���W�������O�[���̌Ί݂̃G�r�̗{�B�r�i�}1�̃s���N�F�̕����j�Ɛ��ʂ��܂܂�܂��B�����ɂ͕���500m�A�䍂0.5�`0.7m�̎��R��h�i�}1�̉��F�j���ǂ����B���Ă��܂��B�ΐF�̕����͌�w���n�ł����A�W���̈Ⴂ�Ǝ��R��h�̔��B�����A��ʁi�Z���ΐF�j�Ɖ��ʁi�����ΐF�j�̂Q�ɕ����܂����B���̂����N�A���^�����̌�w���n�́A�W��2.5�`2.9m�̕W���̒Ⴂ��w���n�ł��B |

|||||

|

|||||

| �@���̑��ł͐̂����؍͔|������ŁA���̑����̓t�G�s�ɏo�ׂ���Ă��܂��B�Ƃ��ɑ��̒��S���ɋ߂��^���`�����iThanh Trung�j�n��ɂ́A27ha�̖�ؔ������z���A�e�_�Ƃ̒��ɂ́A�t����Ƃ������ꂢ�Ɏ���ꂳ�ꂽ�؉��������܂��i�ʐ^�Q�j�B�����̔_�Ƃ́A���̂悤�ȍ؉��Ɛ��c���k�삵�Ă��܂����A���̍؉��͂������100�`200�������[�g�����x�̏��K�͂Ȃ��̂ł��B�������A��͔N�ɉ��x�����n�\�ŁA�s��ɏo���Ă����Ɍ����������邱�Ƃ���A�_�ƂɂƂ��Ă͏d�v�Ȏ������ɂȂ��Ă��܂��B �@���ō͔|������́A��ɉ��ׂ�VietGAP�̑ΏۂɂȂ��Ă͂��܂��C�e�_�Ƃ̔��f�ŁA�]�����������܂�E���܂̎g�p���T�����茸�炵����A�܂��L�@�엿�𗘗p�����肵�Ă��邻���ł��B | |||||

|

|||||

|

�@�^���`�����n��ɂ́A���̂ق��A����2008�N����v���W�F�N�g�Ƃ��Ď��g��ł���ʐ�1.6ha�̈��S��ؐ�p�̔_��������܂��i�ʐ^�R�j�B���̓y�n�́C1993-94�N�ɓy�n�̌l�ւ̔z������A���̋��L�n�Ƃ��Ă̐��c�������Ƃ���ł��B �@2008�N�ɁA�����̓Ĕ_�Ƃ̂ЂƂ�f�B�������A��Ƃ��Ă��̔_���ł̈��S����W�ׁA�̔������Ђ�����������ł��B�n�߂́A���܂肤�܂��s���Ȃ������悤�ł����A2010�N����͐��{�̕⏕������A����12���т̔_�Ƃ�1.6ha�̔_���ŁAVietGAP�̔F���ĂS��ނ̖�i���^�X�⍁�Ȃǁj������Ă��܂��B���̏ꏊ�́A�{�[��̋��͓��̂����e�ŁA�n�����ʂ��A��������Ă��Ȃ����������邽�߁A�n��������ɗ��p���Ă��܂��B�������A�����ł͊�{�I�ɔ_����g�p���Ȃ����߂ɁA���̂ق��A������h���ɂ������ւ��Ԃ������邻���ł��B���V���A�ړ����̓������̉A�ŁA�فX�ƍ�Ƃɗ�ޔ_���̎p����ۓI�ł��i�ʐ^�S�j�B | |||||

|

|||||

�@��̃f�B�����̉�Ђ́A���Ɨc�t���Ƃ��Ďg���Ă����������������A�����ő����̈��S����W�ׁA���A�I�]���E�ی�A��p�̑܂ɋl�߂āA��Ƃ��ăt�G�s���ɏo�ׂ��Ă��܂��i�ʐ^�T�j�B�܂��A����قǎ��v���Ȃ��̂ŁA���̃v���W�F�N�g�_������́A�e�_�Ƃ̐��Y�̂P�����x���A���s����P�`�Q�����������グ�A���S��Ƃ��ďo�ׂ��A�c��͒n���̎s��ɂق��̖�Ƌ�ʂ��邱�ƂȂ��A�o�ׂ���邻���ł��B�����t�G�ł́A���S��͔̍|�A�o�ׁA�̔����A�܂��Q�N�O�Ɏn�܂�������ŁA���ꂩ��ǂ��Ȃ邩�C�ɂȂ�Ƃ���ł��B |

|||||

|

|||||

�N�A���^�����̐���� �@��L�́u���S��v�͔|�Ƃ͕ʂɁA�N�A���^�����ł̔_�Ɛ����̌������_�ɂ��āA�W�҂ɕ����������܂����B�N�A���^�����ł́A�_�ƁE�p���Ǘ��Ɋւ��Q�̋����g���i����Ёj������܂��B���̓�����іk���i�������j�̃L���^���iKim Thanh�j�g���ƁA�����i�㗬���j�̃v�[�^���iPhu Thanh�j�g���ł��B �@�L���^���g���́A��q�̃^���`�����n����܂ނT�W���i�n��j����Ȃ�A�g����2100�l�A�_�n�̑��ʐ�237ha�ŁA���̂������c��204ha�A��ؔ���33ha�ł��B �@���̑g�����Ǘ�����ʼn����̐��c�́A�G�r�̗{�B�r�ɐڂ��Ă��邽�߁A�������牖���̐N���ɂ���āA��̎��ʂ��������Ă���Ƃ̂��Ƃł��B�N�A���^�����̈�ʂ̐��c�ł́A300kg/�T�I�i��500�u�A���j�̎��ʂ�����̂ɑ��A�G�r�̗{�B�r�ɐڂ��鐅�c�ł́A250kg�i1����ځj�`200kg�i2����ځj�����Ȃ��ƌ������Ƃł����B�����őg���ł́A���̑�Ƃ��āA�����̔r���|���v�������A�G�r�̗{�B�r�ɐڂ��鐅�c�̒[�ɂ��A�V���ɔr���\��1000m³/h�̃|���v��2011�N�ɐݒu���܂����i�ʐ^�U�j�B����A���c�̉��������Ȃ���|���v���ғ�����Ƃ̂��ƂŁA���݂͎ʐ^�̂悤�ɊȒP�ȕ��������̉��ݏ�Ԃł��B |

|||||

|

|||||

|

�ʐ^6�@�G�r�{�B�r�ɐڂ��鐅�c�̒[�ɐݒu���ꂽ�r���@

|

|||||

|

�@�ē����Ă��ꂽ�L���^���g���̃e�B���́A�r������Ă��鐅������Ȃ߂āA�����Z�x��0.4�����x�A���Ȃ��Ă�0.2���`�ő�0.6�����ƒf�����܂����B�����A���̔r���@���Ǘ����Ă����Ђ�K�ˁA�|���v�̉^�]�ƃ��j�^�[���Ă��鉖���Z�x�ɂ��ĕ������Ƃ���A���݂̉����Z�x��2.5‰�i0.25%)�ƌ������Ƃł�������A�g���̃e�B���̐�́A���Ȃ萳�m�������킯�ł��B �@���̏ꏊ�̐��c�ł́A�אڂ���G�r�̗{�B�r�i�ʐ^�V�j����n����Z�����Ă��鉖������āA���p���̉����Z�x���ō��W��܂ŏ㏸����Ƃ̂��ƂŁA���݂͉����Z�x��1.5��ȏ�ɂȂ�Ɣr���|���v���ғ����邻���ł��B���̒n��́A��̂P����ڂ�12��10���`4��20���A2����ڂ͂T���`�W���ł����A���̂������G�ɂ�����2����ڂ̍�t�����ɁA�Ƃ��ɉ����N�������ƂȂ邽�߁A���̊��ԂɃ|���v���ғ������Ă��邻���ł��B |

|||||

| |||||

|

�@����A�㗬���Ɉʒu����v�[�^���g���́A����4�W���i�n��j����Ȃ�A�g����3115�l�A�_�n�̑��ʐ�305ha�A���̂������c��274ha�A��ؔ���31ha�ł��B���̑g���ł́A��N�̍^���Ő��c�ւ̎搅������ꂽ�̂ŁA�V�������̉������ɉ���݂��A600�`700m³/h�̔\�͂̃|���v3���L����搅�{�݂����ݒ��ł��i�ʐ^�W�j�B �@����A���p���̎搅���ł���{�[�삪��������t�I���쉺���ɁA�V�����^�������͌������������i1998-2000�N�j�A�t�I����E�{�[��̐��ʂ��]�����㏸���܂����B���̂��߁A��̐��ʂ����c�����40�`50cm�����Ȃ������߁A6�J���̎搅���ɐ����݂��ʏ�͕߂Ă����A�Q����ڂ��I������W�����`�X�����{����12��15���܂Ő�����J���āA���c�ɐ��i�^���j�����邻���ł��B �@�܂��A�^�������͌���������́A���ʂ��オ������ŋ��̗{�B���n�܂�A�܂��Z���̃S�~�����A���Ӕ_�Ƃ���̒{�Y�i�{�j�r���Ȃǂɂ���āA�������������Ă���Ƃ̎w�E������܂����i�ʐ^�X�j�B |

|||||

| |||||

|

�C��ϓ��Ɣ_�ƁA����� �@�O���ŏЉ���N�A���^�����̈��S��؍͔|�ɂ��ẮA����A���R��w-�t�G�_�ё�w�̌����҂��炻�̐��ʂ����\�����Ǝv���܂��B �@����A�N�A���^�����ł̐��Ɋւ��ẮA��q�����悤�ɁA���c�ɗאڂ���G�r�{�B�r����̉����N�����A���p�����ɂȂ��Ă���͐�̐���������Ō`�p�����i������S�~�j���A�����Ė��N10���`12���ɂ��̒n����P���^���̖��ȂǁA�������[���Ȗ�������Ă��܂��B �@���̂����A�����N����^���ɂ��ẮA����̋C��ϓ��ɂ��C�ʂ̏㏸��~���ʁE�~���p�^�[���̕ω��ȂǁA�l�X�Ȗ�肪�傫���ւ���Ă���Ǝv���܂��B���������āA�N�A���^�����̔_�Ƃ␅���Ɋւ��Ă��A�r���|���v�̐ݒu�␅����C�Ȃǂ̌ʎ��Ƃɉ����A��Ƀt�G�ւ�No.6�ŏЉ�����O�[���̑��X�Ɠ��l�ɁA����̋C��ϓ��̉e�����l�������A��蒷���I�Ȏ��_����̑����I�ȑΉ��헪���K�v�Ǝv���܂��B |

|||||