|

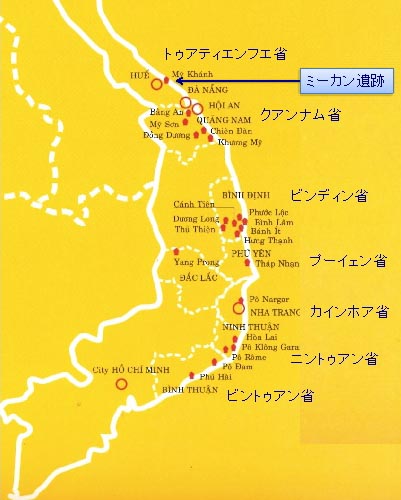

ベトナム中部のチャンパ時代の遺跡 2001年4月、タムジャンラグーンと東海(南シナ海)にはさまれたトゥアティエンフエ省のプーディエン(Phu Dien)村の海岸砂丘の下から、チャンパ王国時代に築かれたとされる塔(通称、チャムタワー)が発見され、村の地区名を冠してミーカン(My Khanh)遺跡と名付けられました(写真1)。 ベトナムのチャンパ王国時代の遺跡は、世界遺産にも指定されているミーソン(クアンナム省)を始め、多くはフエ省より南の中南部海岸地帯と中部高原地帯の一部に残されています。しかし、そのようなチャンパ王国時代の塔が、これまで知られていた範囲の北側、トゥアティエンフエ省の海岸砂丘の下から発見されたのです。今回は、この砂丘に埋もれたチャムタワーについて、紹介しましょう。 |

|||

|

|||

|

チャンパ王国時代に建造された塔(チャムタワー)は、ヒンズー寺院と同様に、世界の中心にそびえるとされるメール山(須弥山)を象徴し、通常その平面形は方形で、正面入り口は日の出方向である東を向くとされています。塔は、基本的には「寺院」のような性格の崇拝の対象で、塔の奥にある聖所には、シバ神の象徴としてのリンガ(男根像)、女神シャクティの象徴としてのヨニ(女陰像)が祭られています。 チャムタワーは、建築様式の特徴から、古い順に(1)ミーソンE1型式(8世紀)、(2)ホアライ型式(9世紀前半)、(以下略)など7形式に分類され、875-978年に都だったアマラヴァーティ(クアンナム省)や、978-1485年に都が置かれたヴィジャヤ(ビンディン省)などの地域に多く残されています(図1)。初期のチャンパ王国の都は、フエとダナンを隔てるハイヴァン峠より北にあったとされていますが、その場所や時期は特定されていないようです。しかし、北からの大越国の支配の拡大などによって、チャンパ王国の領域は次第に南に移り、ついには1832年にフエに都をおいたグエン王朝に併合されます。 |

|||

|

|||

| 海岸砂丘の下から発見されたチャムタワー フエ省の海岸には、延長約70kmにわたって、幅600〜約3kmの浜堤列平野が連なり、その海よりには標高10〜40mに達する砂丘が発達しています。先にフエ便り(8)で紹介したトゥンアンビーチから、約10km東にあるプーディエン村ミーカン地区の標高10〜12mの砂丘で、2001年4月、ティタニウムの採掘中に遺跡が発見されました。その後専門家による発掘が行われ、2005年10月からは遺跡の保護と再び砂に埋もれないよう、タワーを覆う透明なドームと、遺跡全体を取り囲む正方形のすり鉢状の防護壁(基底部分が30m四方、上辺が60m四方、高さ約8m)が整備され、2007年5月に完成しました。現在訪ねてみると、遺跡を取り囲む斜面に植えられたフィーラオの樹々が大きく育ち、このチャムタワーが厚さ8〜10mの砂丘に埋もれていたとは、信じがたいかもしれません(写真2)。 | |||

|

|||

|

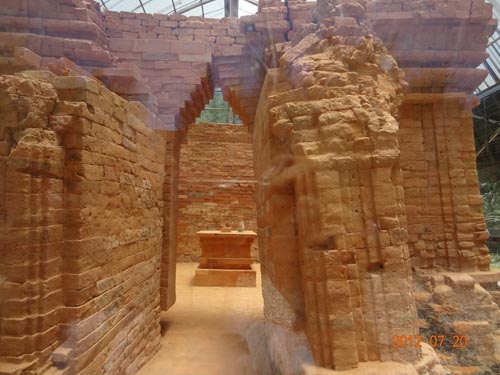

発掘されたチャムタワーは、基礎がたわみ部分的に傾いていますが、塔の基盤は幅約7m、奥行き8m、残っている塔の高さは約3mです。 この塔が築かれた時代については、正面入り口のアーチ下の通路や、壁の一部を張り出した柱などの特徴が、ミーソン遺跡のE1タイプに属すること、また炭素14年代測定の結果からも、8世紀中頃と考えられています(写真3)。すなわち、現存するチャムタワーの中では、最古でしかも地理的に最も北に位置する塔と言うことになります。 | |||

|

|||

ところで一般に、チャムタワーの正面入り口は東側を向くとされますが、このプーディエン村の塔の中心軸(正面入り口と奥の祭壇を結ぶ線)の方角を調べてみると、真東より南に18度ずれています。 なぜでしょう?チャムタワーの内部には、通常「リンガ」や「ヨニ」が祭られていると述べましたが、これらはいずれも、創造や再生の象徴です。したがって「太陽の再生」、すなわちだんだん弱まった太陽が再び強く輝きだす「冬至」こそが、チャムの人達にとっては重要ではなかったか。そこで、この地点での冬至の日の出位置を調べてみると、真東より南に24度の方角で、残念ながら塔の正面の向きとは、微妙にずれています(写真4)。 なお、他のチャムタワーの向きを、グーグルアースで識別できる範囲で調べてみると、必ずしもすべてが真東を向いているわけではありませんでした。いずれも真東から10度前後以内のぶれがあります。したがって、プーディエンのチャムタワーの正面の向きも、厳密に決められたのではないかも知れません。しかし、当時のチャムの人達が、冬至の日の出位置を意識して塔を作ったと考えると、とても興味深く思われます。 |

|||

|

|||

プーディエン村のチャムタワーから発掘された遺物のいくつかは、フエ城郭内にあるフエ省歴史革命博物館に展示されています。展示品の中には、一般に祭られているとされるリンガは見当たりませんが、内部にあったヨニが正面中央に展示されています(写真5)。砂岩でできたこのヨニ像は、奥行き、幅とも約1mで、中央に直径19cmの丸い凹みが認められます。また、遺跡発掘中に発見された土器や燭台の破片も、「チャンパの遺物」と記された隣の展示ケースに並べられています(写真6)。 |

|||

|

|||

|

写真5 プーディエン村のチャムタワーから2001年9月に発見された砂岩製のヨニ

|

|||

|

|||

|

写真6 プーディエン村のチャムタワーから2001年9月に発見されたチャンパの遺物

|

|||

|

遺跡に迫る海岸侵食 ところで、チャムタワーが埋もれていた砂丘のすぐ海岸側は、比高約5mの急崖になっており、現在激しく海岸侵食を受けています(写真7)。 プーディエン村役場のディエン氏(45才)によると、この付近の海岸侵食は1980年代から始まり、それ以前(彼が子供の頃)は、砂浜でフットボールができるほどだったそうです。その砂浜は、一時期は年に5〜10mも削られたそうですが、最近では海岸侵食が砂丘斜面に達したため、崖の後退速度は年に1〜2mとのことでした。 そこで、手元にある1965年と2002年測量の2時期の地形図を比べて見ると、プーディエン村の海岸では、1965年〜2002年の37年間に、約50m〜最大約100mの海岸侵食が起こっていることがわかりました。ディエン氏の、「昔は砂浜でフットボールができた」と言う証言は、それほどオーバーな表現ではないようです。 |

|||

| |||

|

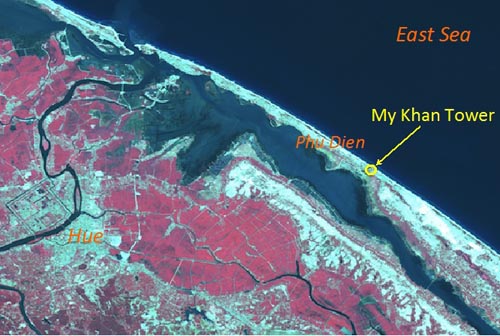

また、2006年5月7日撮影の衛星画像(QuickBird:分解能60cm)では、2001年の遺跡発見後、2005年から始まった遺跡保護のための整備事業や、遺跡東側の海岸の様子が詳しく観察できます(図2)。撮影時の汀線、高潮位線、その背後の真っ白な浜堤部分、そして遺跡周辺のフィーラオの樹々が植えられた砂丘表面(赤く写っている)が認められます。この砂丘表面と、海岸の浜堤との間には、やや青っぽく見える侵食崖(図2でaとbの線の間)が区別できます。そこで、現在の遺跡を囲む壁の海岸線に最も近い地点(北東側の角)から、海岸線と直行する方向に地形断面を測量し、2006年撮影の衛星画像から推定される同じ地点間の各距離と比較してみました。 その結果、遺跡の壁の北東角と侵食崖上端との距離は、2006年5月の画像では42mですが、2012年9月の測量結果では36mでした。同様に、遺跡の壁の北東端と侵食崖下端との距離は、2006年5月の画像で55mですが、2012年9月の測量結果では49mでした。いずれも6m短くなっています。すなわち2006年〜2012年の6年間に、海岸の侵食崖が6m後退したと言うことになります。その後退速度は1年に1mとなり、村役場のディエン氏の証言ともほぼ一致します。 |

|||

| |||

|

現在、侵食崖上端から遺跡の壁の北東角までの距離は、36mしかありません。このまま、現在のような海岸侵食が続く、あるいは気候変動・海面上昇の影響で、海岸侵食がさらに激しくなると、あと数十年のうちに現在の遺跡を囲む壁の位置に侵食崖が達すると予想されます。 一方、遺跡が立地している場所の標高は、現在の海水面から1.8mしかありません。今後、やはり気候変動や海面上昇にともなって、この付近一帯の地下水位が上昇すると、チャムタワーが建っている地盤に様々な影響が出てくることも懸念されます。いずれにせよ、このプーディエン村の貴重なチャムタワーを、今後長期的にいかに保存、保全して行くのか重要な課題です。 ミーカン遺跡の立地と埋没の謎 今回は、プーディエン村の砂丘の下から発見された8世紀のチャムタワーについて、とくに海岸侵食との関連で紹介しました。しかし、そもそもなぜこのような海岸に近い低い場所に聖なる塔を築いたのか、そしてその後なぜ厚さ約10mもの砂丘に埋もれてしまったのか、どちらも大きな謎です。 この謎に、明解に答えてくれる報告は、今のところ見当たりません。2012年3月21日付けのViet Nam Newsでは、「研究者は、おそらく地震によって(遺跡が砂に埋もれた)と考えている。」と紹介していますが、その証拠は示されていません。 この特異な遺跡の立地や、その後なぜ砂丘に埋没したかについては、8世紀と言う時代を考えてみる必要があると思います。すなわち、塔が築かれた当時の遺跡周辺の地形や海岸線は、現在とは大きく異なっていた可能性があります。少なくとも、遺跡を埋めている標高10m〜12mの砂丘は存在しなかったはずで、その後砂丘の発達にともない、次第に遺跡は砂に埋もれたと考えるのが自然です。 日本では8世紀から12世紀にかけて、「平安海進」と呼ばれる海面の上昇、あるいは海岸線の内陸側への侵入が知られています。また新潟平野の海岸砂丘列の中で、最も新しい砂丘は1100年前以降に形成されたと言う報告もあります。 今後、フエのラグーンと東海を隔てている砂丘の構造や成り立ち、また本地域の海水準変動についての研究を行うことで、他のチャムタワーとは大きく異なる、プーディエン村のチャムタワーの立地と埋没の謎を解明することができると思います。それは、本地域における他のチャムの遺跡の探索、また上述の海岸侵食に対する長期的対策にとっても、きっと重要な知見となるでしょう。機会があれば、是非取り組んでみたいテーマです(図3)。 |

|||

| |||

|

参考図書 Nguyen Van Kur(2007) : ”DI SAN VAN HOA CHAM (Heritage of Cham Culture) ”The Gioi Publishers,119p, pp30-31. Nguyen The Thuc(2010) : ”Thap co champa (Champa Old Towers) ”NXB Thong Tan,127p, pp22-29. |

|||