|

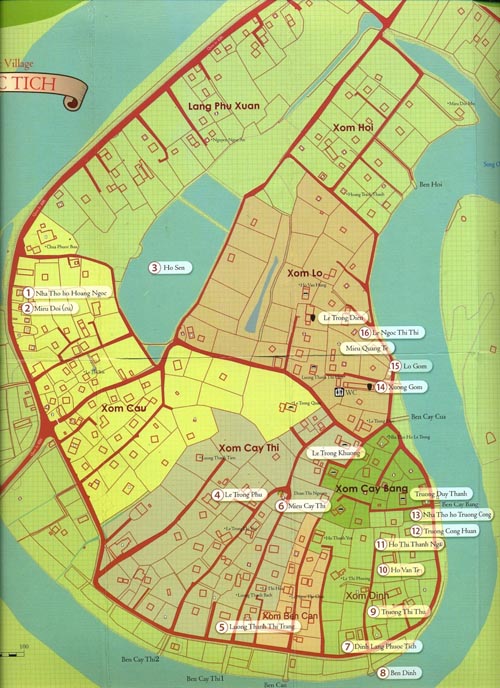

水と緑に囲まれたフックティック村 フックティック村は、フエ市の中心部から国道1号線をハノイ方向に向かって車で約1時間、トゥアティエン・フエ省の北西端、クアンチ省との境界に接するフォンホア村(Commune)に属する世帯数約100戸の小さな集落(village:以下この集落をフックティック村と呼ぶ)です。村の3方を、蛇行する幅60mほどのオーロウ川にぐるりと囲まれ、その東側対岸に村の共同墓地があります(図1)。 この小さな村には、ベトナムの伝統的な建築様式にしたがって建てられ、築100年をこえるような古い民家が、24軒残っています。そのうち12軒は、今も村の人たちがそこで暮らしており、あとの半分は祖先の例を祭る祠堂として保存されています。2009年には、これらの伝統的家屋を含むフックティック村全体が、ベトナム国家文化財に指定されました。 村は、川沿いと中央部が低く、中心から蛇行する川に向かって幅2mほどの小道が、放射状に延びています。両脇を低い生け垣に縁どられた小道の先は、それぞれ河岸に設けられた舟付き場になっています(写真1)。村の民家は、この放射状の道を軸として、それぞれパラミツやオオバイチジク、マンゴー、リュウガンなどの果樹が植えられ緑豊かな庭の中に、静かにたたずんでいます(写真2)。一方、川に面する村の外周には、各一族を祭る伝統的型式の祠堂(写真3)や、カラフルなタイルや陶器片で装飾された新しい型式の祠堂がいくつか見られます。その他、チャム族の名残りとされる小さなレンガ造りの廟が、村内の何カ所かにひっそりと残されています。 これら水と緑に囲まれた伝統的な民家や祠堂・廟がつくり出す静かな空間は、歩いているだけで気持ちがなごんで来るようです。今回は、このフックティック村について、紹介しましょう。 |

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

| 村の歴史と“伝統的集落”としての再生 この村の起源は古く、15世紀のLe Thanh Tong王(1460-1497年)時代にさかのぼり、その後フエに都を置いたグエン王朝時代に、現在のフックティック村に改称されたそうです。この村ではもともと窯業が盛んで、小型の壷、花瓶、皿、調理用具など、釉薬を用いない暗赤色の素朴な生活雑器が焼かれました。フエの王宮にも村の陶器が献上され、とくにオムと呼ばれる芳香米を調理する壷は、一度使うと味が落ちるため使用後に壊されたので、王宮では毎月30個のオムを必要とし、それ以来フックティック村の壷は「皇帝使用の宝石壷」として有名になったそうです。 最盛期には、村内に大小33の窯があり、陸路や川を使った交易が盛んで、北のゲーアン省、クアンチ省、また南のクアンナム省、クアンガイ省ほかベトナム各地から舟でこの村に陶器を買い付けに来たとのことです。 しかし次第にその窯業も衰退し、30年ほど前(1980年代)までなんとか続いていたものの、1989年には生産が途絶えてしまいました。しかしその後、2003年にフエを訪れたベトナム建築家協会の巡検グループによる、村の伝統的家屋の再評価や、2006・08年に開かれたフェスティバル・フエを契機として、村での陶芸再興への取り組みなどがなされました。そして2009年3月には、フックティック村全体が国家文化財に指定されたのを機に、建物だけでなく、村の自然や歴史を訪ね、村の食べ物を少人数で味会う、「ルーラルツーリズム」の試みも始まりました。2010年には、ベトナム文化芸術協会とベルギーのフランコフォニー国際機関との共同で、伝統的な登り窯も1つ復元されました(写真4)。 この間2009-2010年には、日本の昭和女子大学国際文化研究所とベトナムの行政や研究者の協力により、フックティック村のベースマップの作成、建物や樹木、生け垣、家屋の利用実態や生活意識、さらに食生活や服飾、考古学など、伝統的集落の保存に関する総合的調査が行われました。この成果を受け2011年以降、「ヘリテージツーリズム(文化遺産観光)による持続可能な地域づくり」をめざして、佐賀県の陶芸家を招いて陶器の講習会を行ったり、陶芸づくりをツーリズムに活かしたりと、かつて栄えていた窯業の再興に向けての取り組みなどが行われています。その成果として、2012年3月には、カラー写真満載の英語/ベトナム語のフックティック村の概要書と、実際に村を歩く時に使うお洒落なツーリストマップ(図2)が出版、印刷されました。 また2010年から2年間、JICAの青年海外協力隊の大下さんが、このフックティック村で活動しています。外部からの新たなツーリズムの展開に対して、自分たちの村の価値や魅力を村の人たち自身が再確認し、誇りを持って暮らせるよう、村人との厚い信頼関係を築きながら支援しているそうです。 | |||||||||

|

|||||||||

|

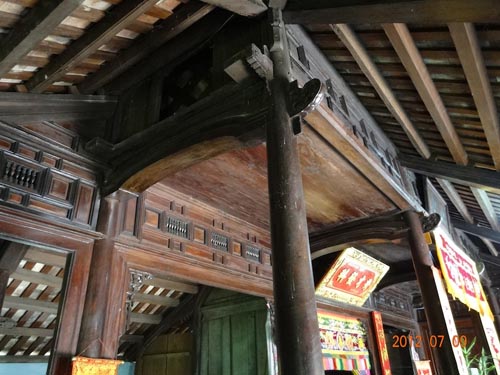

伝統的民家をめぐってローカルフーズを味わう 私も、7月と11月の2回、この美しくデザインされたマップを手に、大下さんの案内で村の代表的な伝統的民家を訪ねました。 まずは、村の入口に近いところにある、1910年に建てられたチャンさん宅です。この家の天井部分を見ると、精巧な装飾が施されたりっぱな梁と柱が家を支え、フックティック村の伝統的民家の構造がよくわかります(写真5)。一方、柱の基礎の部分30cmほどは、木材ではなくコンクリートになっています。この家は、村の中でも川に近い相対的に低い場所にあって、1953年の洪水時には柱の下の部分まで浸水し、その対策として2003年に柱を根継ぎしたとのことでした。 現在この民家は、所有者が村を離れているため祠堂として保存されていますが、村を訪れるツアー客の案内所の役目も果たしています。私もここで、上に紹介した村のツーリストマップをいただきました。 次に訪れたのは、1880年に建てられたテーさん宅です。ここでは、2010年よりツアー客を受け入れるために、宿泊(約10人)と食事が可能なように、家を改造したそうです(写真6)。寝室の一つに、「この家は、タイル屋根と3つの区画に分かれた部屋を持ち、洗練されたお洒落な門、生け垣、庭がある。(中略)この家は何度か修復されているが、建築当時の形を保っており、伝統的木造家屋として高い価値がある」とベトナム語と英語の説明板が掲げてあります。 次は、家の中と庭先に村の古い陶器を展示している、築100年ほどのディエンさん宅です(写真2、7)。この家もそうですが、ベトナムの伝統的民家では、風水に基づいて家の前庭に障壁を設け、その内側に川や池に見立てた水盤が置かれています。この水盤に貯められた水は、防火用水を兼ねているそうで、実際にディエンさんが竹竿と檳榔樹の先端の樹皮で作った大型の柄杓で、展示館の屋根に水をかけてみせてくれました。 最後に昼食をとったのが、レストランとして利用されている1900年に建てられたクオンさん宅です。村で出される料理は、地元で採れる物を中心に、村の婦人会メンバー16人が4人ずつ4班に分かれて準備するそうです(写真8)。当日の料理は、ナスの炒め煮、イチジクのサラダ、牛ひき肉のロット葉巻、白身魚のトマトソース煮、バインロック(エビ入り蒸し餃子)、野菜炒めとフランスパン。最後にバナナをいただいて、お腹いっぱいです。 どの家も、ツアー客を迎える取り組みはまだ始まったばかりですが、村の人の優しい笑顔がとても印象的でした。 | |||||||||

|

|||||||||

オーロウ川からフックティック村を見る この村を訪れるツーリズムの一部として、村を囲むオーロウ川を小型ボートで巡るオプションも設定されています。ツアー用に10人ほどが座れるよう改造された小舟で、下流のミーチャン(My Chanh)川との合流地点と、上流の村の東岸にある共同墓地付近との間を往復する、約30分の小さな旅です。 かつて村には、15か所の舟付き場が設けられ、陶器づくりの原料(粘土)や燃料(薪)を運び入れ、製品を出荷し、また村人の日常の食料ほか生活物資の輸送にも利用されてたと言うことです。現在でも、8か所の舟付き場が使われており、舟運のほか村人が洗濯や洗い物、水浴している姿が見られます。 川では、上流から砂や小石をギリギリまで満載した小舟が、何艘も下ってきます。フエ市内を流れるフオン川中流でも、大量に川砂利を採取している船が多数見られますが、それに比べるとこちらオーロウ川の砂利採取の舟はとても小さく、たいていは夫婦2人かそれに加えて子供が乗っていました(写真9)。 一方河岸を見ると、水面より2mほど高いところまで、樹木の幹や枝に多量のビニール袋やゴミがひっかかっており、赤土がむき出しになった垂直の崖も見られます(写真10)。一部の河岸は、コンクリートで護岸されていますが、洪水時には、川の水位がかなり上昇し河岸侵食も起こっていると推測されます。 昨年11月初旬の洪水時には、フックティック村でも、川の近くにある復元された登り窯が浸水し、また製陶作業場の倉庫にしまってあった陶器が、プカプカと流れ出す被害もあったそうです。 |

|||||||||

|

|||||||||

|

写真9 オーロウ川を下る砂や砂利を満載した小舟

|

|||||||||

|

|||||||||

|

写真10 釣り人の背後の削られた河岸と洪水痕跡

|

|||||||||

|

自分の時間を過ごすルーラルツーリズム フックティック村では、1989年に村の主産業であった窯業が廃止され、人口も急減してしまいましたが、2009年から、新たなツーリズムへの取り組みが始まりました。村に残された伝統的家屋を再生・活用し、陶器づくりの復活やボートツアー、地元料理の提供なども含めた「ルーラルツーリズム」です。 現在フエでは、世界遺産に登録されている旧王宮の建物群と歴代皇帝の墳墓が観光の中心で、フックティック村を訪れるツアー客はまだまだ少数です。テーさん宅の宿泊者は、1年間に100人ほどだそうです。しかし、先に「フエ便り(3)」で紹介したフエ市郊外の「タントゥイ村のタントアン橋」や、海岸地帯の「ラグーンをめぐるエコツアー」と同様、ぜひ少人数でフックティック村を訪ね、水と緑に囲まれた村を散策しながら、自分なりのゆったりとした時間を体験してみて欲しいと思います。 |

|||||||||

|

参考図書 奈良文化財研究所(2011)「ベトナム社会主義共和国 トゥアティエン・フエ省 フォックティック村 集落調査報告書」奈良文化財研究所, 171p. Thua Thien Hue Department of Culture, Sports and Tourism (2012) ”Ancient Village PHUOC TICH” Thua Thien Hue Department of Culture, Sports and Tourism, 63p. |

|||||||||