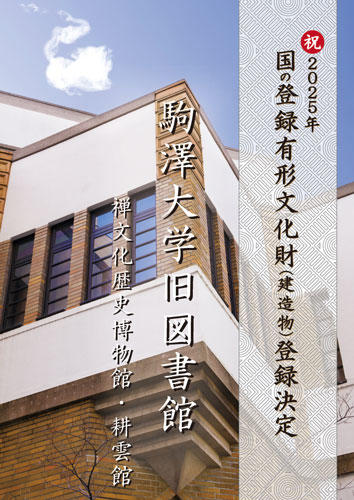

駒澤大学旧図書館(禅文化歴史博物館・耕雲館)が国の登録有形文化財(建造物)に登録決定

駒澤大学(学長:各務 洋子/東京都世田谷区)旧図書館(禅文化歴史博物館・耕雲館)が、令和7年3月21日に開催された国の文化審議会により、国の登録有形文化財(建造物)として登録するよう文部科学大臣に答申されました。同館は、ライト風建築の第一人者・菅原 榮蔵 の設計により、関東大震災後の復興建築として建設され、昭和3(1928)年に図書館として開館。平成14(2002)年からは禅文化歴史博物館として一般公開されています。開館当時の什器類が今もそのまま使用されており、震災復興後の図書館として大変稀少な現存事例です。今後、官報告示を経て正式に登録される予定になっています。

駒澤大学旧図書館は、大正12(1923)年の関東大震災により一部が倒壊した初代図書館(日ヶ窪校舎から移築)にかわって建築されたもの。昭和3(1928)年から2代目図書館として使用が開始されました。

同館は、関東大震災からの復興期に隆盛したライト風(式)建築(※)の第一人者とされる 菅原 榮蔵 の設計による建物(森田 錠三郎 施工)。建造時期は、菅原の代表作とされる旧新橋演舞場(大正14・1925年竣工)と銀座サッポロライオンビル(昭和9・1934年竣工)に挟まれる時期であり、駒澤大学旧図書館も代表作の一つに数えられます。

旧図書館は建築工事概要によると、本館2階(その他屋上と地下階)と書庫3階(その他地下階)からなり、鉄骨鉄筋コンクリート造と記されていますが、昭和48(1973)年に3代目図書館が建設された後、書庫は解体されています。

その後、図書館が完成すると、旧図書館は宗教行事も行う癒しの場「耕雲館」となり、平成11(1999)年に東京都の歴史的建造物に選定され、平成14(2002)年からは、駒澤大学禅文化歴史博物館として広く公開されています。

同館は、玄関のクリンカータイル、屋内のテラコッタ装飾、屋外のスクラッチタイルなどの旧帝国ホテルに近い意匠を用いている一方で、中央吹き抜けの大閲覧室の構造や天井のステンドグラスなど建築家の独創性を感じさせるつくりになっています。

また、震災復興後の図書館としても大変稀少な現存事例であり、日本最初の図書館用品の総合商社・間宮商店製の棚や、菅原設計による家具類など、開館当時の什器類をそのまま使用しています。

このたび同館は国の登録有形文化財(建造物)に答申され、今後、官報告示を経て正式に登録される予定です。

(※)ライト風建築

旧帝国ホテルを手掛けたフランク・ロイド・ライト(1867-1959)の影響を受けた建築様式。「建築と自然との融合・調和」を特徴とする。

| 登録名称 |

駒澤大学旧図書館(禅文化歴史博物館・耕雲館) |

|---|---|

| 員数 | 1棟 |

| 所在地 |

東京都世田谷区駒沢一丁目23番1号 |

| 所有者 | 学校法人駒澤大学 |

| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下1階地上2階 544㎡ |

| 設計 | 菅原榮蔵 |