禅博セミナー

第34回 禅博セミナー 講演と演奏「東皐心越禅師の琴系と『東皐琴譜』の成立」

2015年10月14日(水)17時30分より、講師 坂田進一先生(琴士、作・編曲家、東西古典音楽研究家)をお招きして、企画展「東皐心越と水戸光圀」と関連したセミナーを開催いたしました。江戸時代、水戸の徳川光圀に招かれて来日した東皐心越禅師は、日本に篆刻をはじめとしてさまざまな文化をもたらしました。「七絃琴」はそのうちのひとつです。今回は、東皐心越の琴系や『東皐琴譜』などについて、実演も交えてお話しいただきました。

第33回 禅博セミナー 「地獄と極楽~盂蘭盆会に因んで~」

2015年7月13日(月)17時より、講師 村松哲文先生(本学仏教学部教授)お招きして「盂蘭盆会(うらぼんえ)」についてのセミナーを行ないました。当日はちょうど盂蘭盆会にあたり、彼岸会と並んで、日本人に最も親しまれている仏教行事の1つです。しかし、漠然と「ご先祖様を供養する」と認識はしていても、その起源や意味合いは知られてはいません。そこで、中国発祥の盂蘭盆会の行事を入口として、供養とは何か、布施とは何か、また人の落ちる地獄の様相とその救済に至るまで、仏教における生者と死者の世界を幅広くご紹介していただきました。例年より遅い開始時間ではあったが、定員が超過するほど大勢の方にお集まりいただきました。

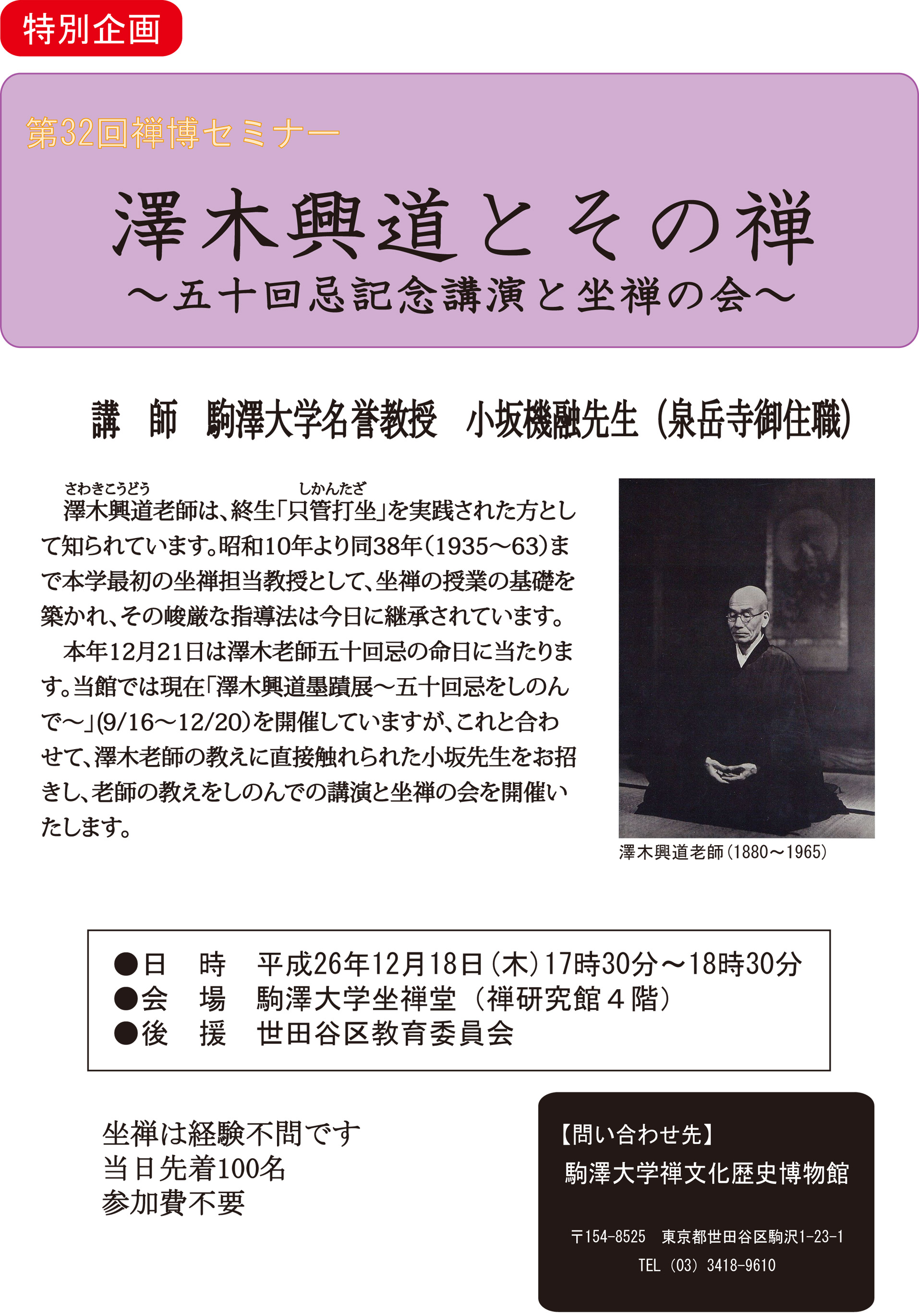

第32回 禅博セミナー 「澤木興道とその禅~五十回忌記念講演と坐禅の会~」

2014年12月18日、大学史展示室「澤木興道墨蹟展~五十回忌をしのんで~」(9/16~12/20)に関連して、澤木老師の教えに直接触れられた小坂機融先生(泉岳寺御住職・講師駒澤大学名誉教授)をお招きし、「澤木興道とその禅~五十回忌記念講演と坐禅の会~」と題して、老師の教えをしのんでの講演と坐禅の会を開催いたしました。澤木興道(さわきこうどう)老師は、終生「只管打坐(しかんたざ)」を実践された方として知られています。昭和10年より同38年(1935~63)まで本学最初の坐禅担当教授として、坐禅の授業の基礎を築かれ、その峻厳な指導法は今日に継承されています。また、本年12月21日は澤木老師五十回忌の命日に当たります。

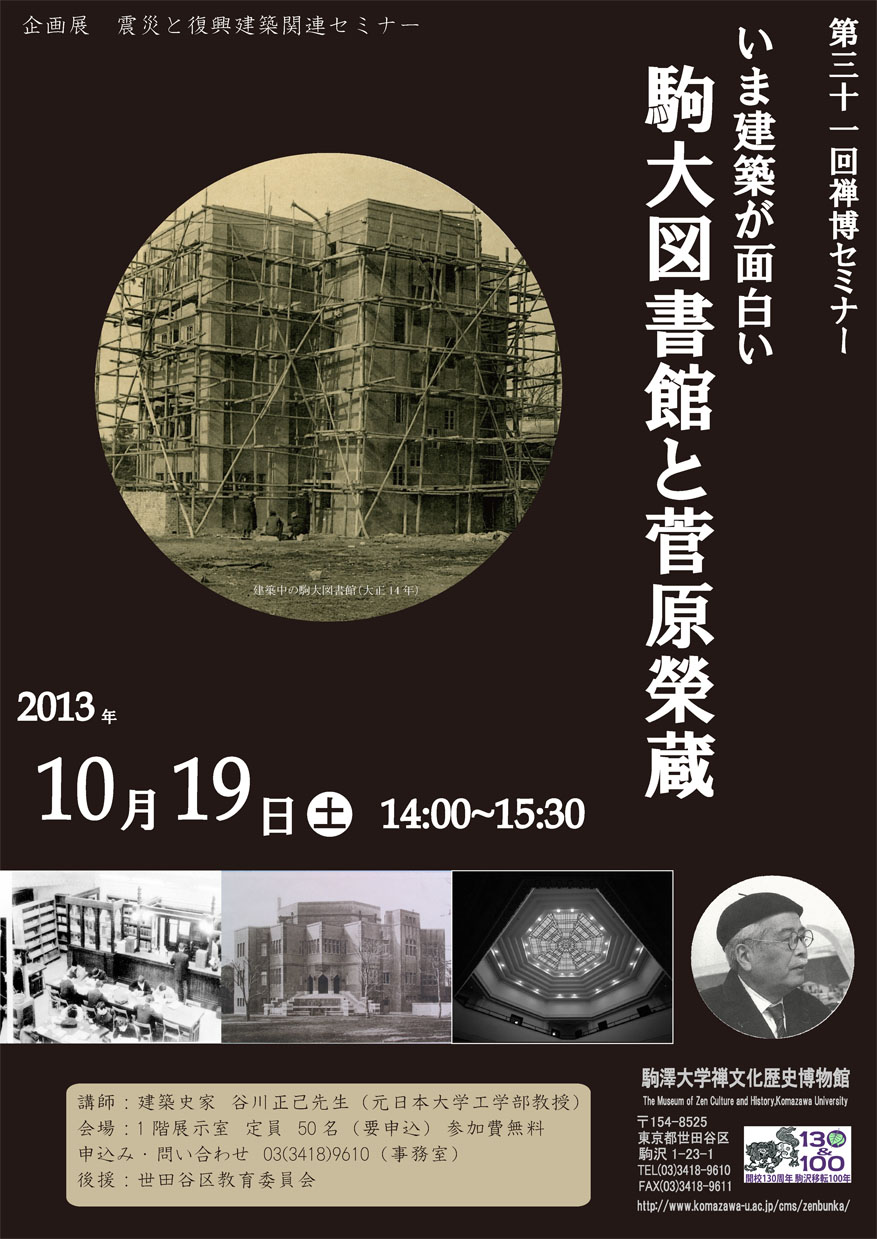

第31回 禅博セミナー 「いま建築が面白い~駒大図書館と菅原榮蔵~」

2013年10月19日、企画展「震災と復興建築~大正時代の駒澤大学~」に関連して、谷川 正巳先生(建築史家・元日本大学工学部教授)をお招きし「いま建築が面白い~駒大図書館と菅原榮蔵」と題してご講演いただきました。新図書館(現当館)の設計者である菅原 榮蔵氏の代表的建築作品や業績を通して、菅原氏の建築の魅力や東京都選定歴史的建造物として当館の有する歴史的価値などをお話しいただきました。

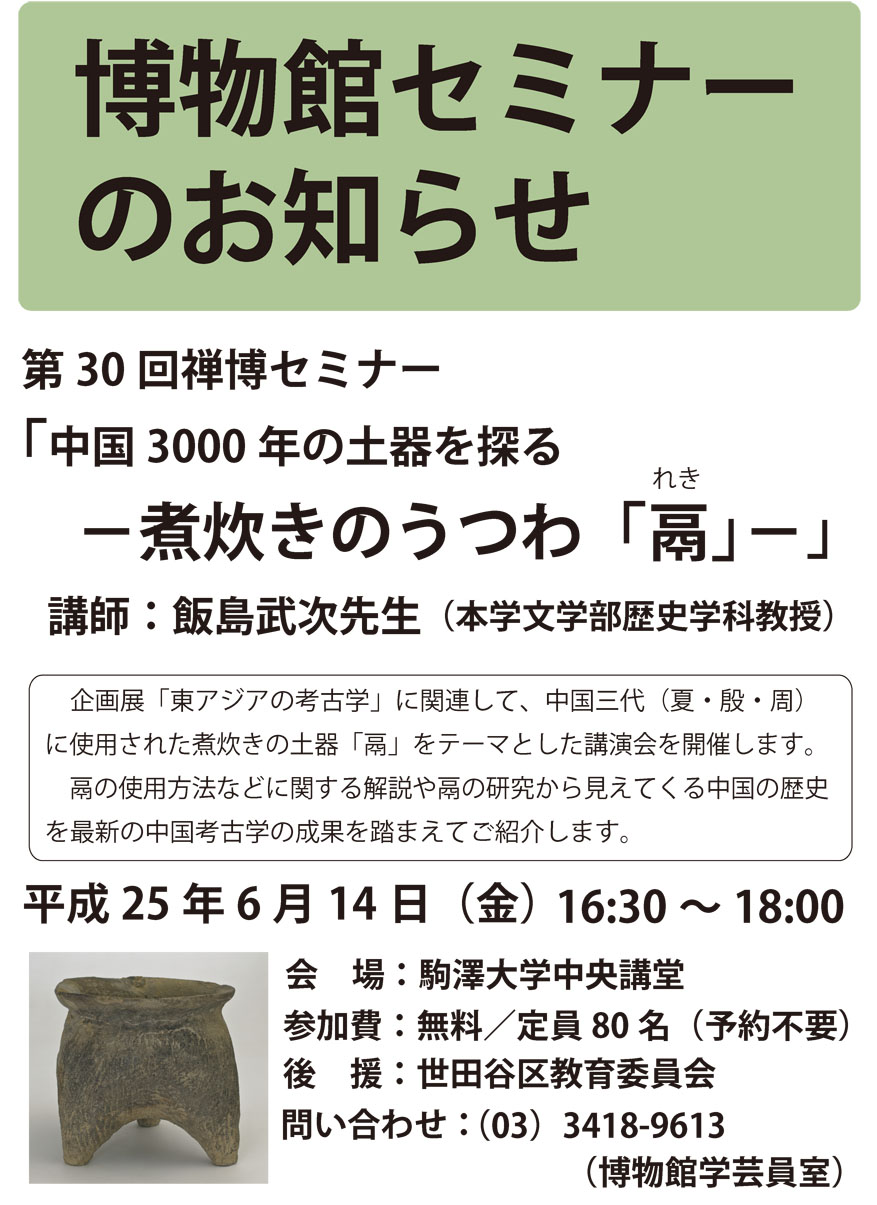

第30回 禅博セミナー 「中国3000年の土器を探る~煮炊きのうつわ鬲~」

2013年6月14日、企画展「東アジアの考古学」開催に関連して、飯島武次先生(本学文学部歴史学科教授)をお招きし「中国3000年の土器を探る~煮炊きのうつわ鬲~」と題してご講演いただきました。中国三代(夏・殷・周)に使用された煮炊きの土器「鬲」をテーマとして、その使用方法かや研究から見えてくる中国の歴史について、最新の中国考古学の成果を踏まえて紹介していただきました。

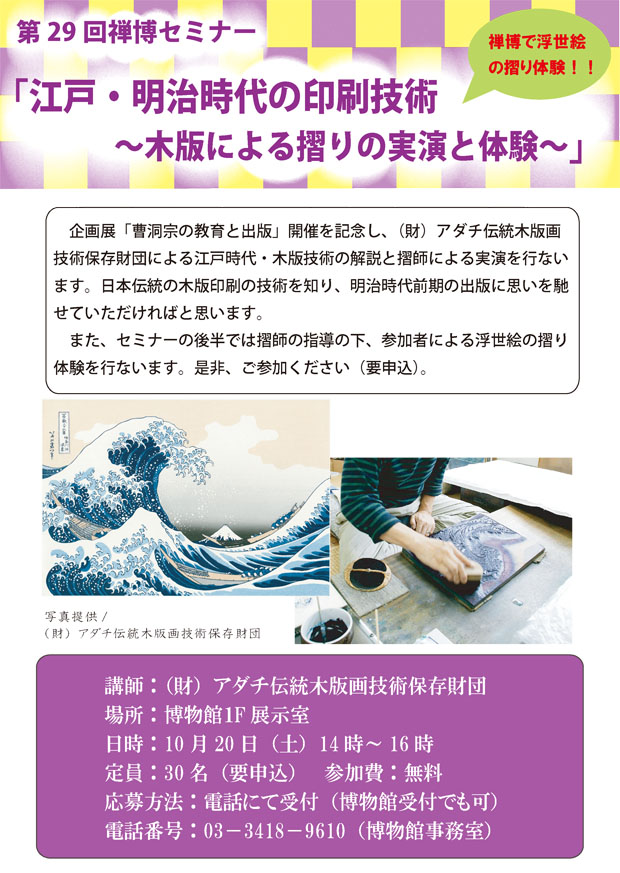

第29回 禅博セミナー 「江戸・明治時代の印刷技術~木版による摺りの実演と体験~」

2012年10月20日、企画展「曹洞宗の教育と出版―大学開校当時の品々から探る―」に関連して、明治時代の印刷技術の体験を行ないました。摺り体験は、当館所蔵『正法眼蔵辨註』版木の資料保存のための刷り作業を依頼している、(財)アダチ伝統木版画技術保存財団にご指導いただきました。まず摺師が多色刷りを実演し、貴重な伝統技術を見せていただきました。続いて刷り師の丁寧な指導のもと、参加者一人一人が一色刷りの体験を行ないました。題材は『冨獄三十六景』の「神奈川沖浪裏」を選びました。ほとんどの参加者が初めての体験であり、完成作品に満足していただきました。

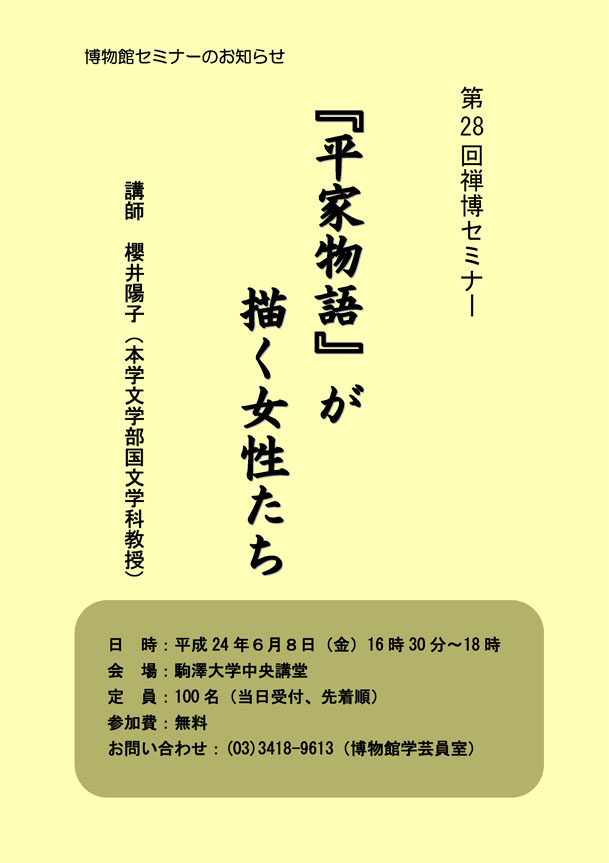

第28回 禅博セミナー 「平家物語が描く女性たち」

2012年6月8日、企画展「『平家物語』とその時代」に関連して、櫻井陽子先生(本学文学部国文学科教授)に「平家物語が描く女性たち」と題してご講演いただきました。『平家物語』に登場する女性たちに注目し、祇王の逸話や、合戦で夫を失った平家一門の女性の描写を題材に、その悲哀や生き方、物語構成の類型性などについてお話しいただきました。

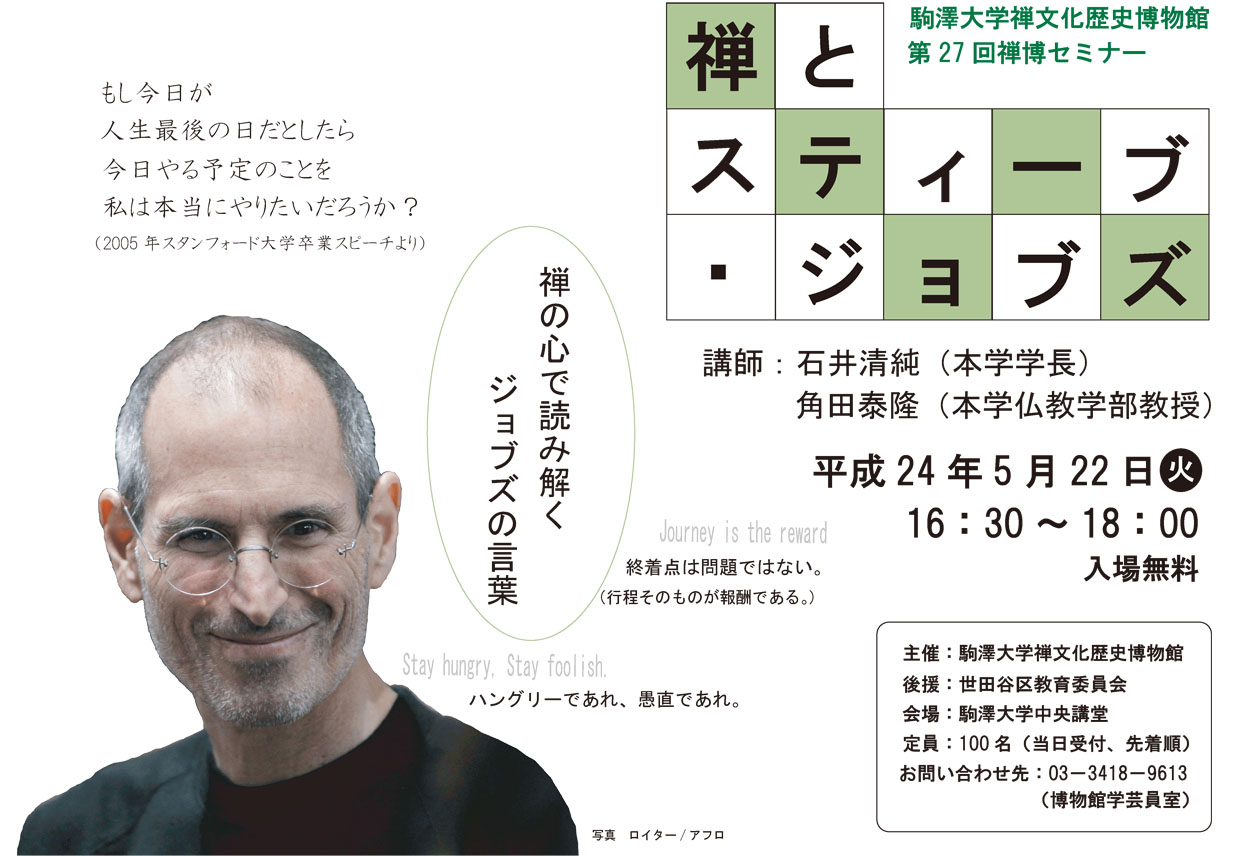

第27回 禅博セミナー 「禅とスティーブ・ジョブズ」

2012年5月22日、石井 清純監修・角田 泰隆編『禅と林檎~スティーブ・ジョブズという生き方~』(宮帯出版社、平成24年4月)の刊行にちなんで、石井清純 先生(本学学長・本学仏教学部教授)と角田泰隆先生(本学仏教学部教授)にご講演いただきました。第1部では石井学長が「北米のZENとふたりの鈴木」と題して、禅の北米進出の歴史と、ジョブズとその師乙川 弘文との出会いなどを解説しました。第2部では角田先生が「スティーブ・ジョブズの言葉と禅の教え」と題して、ジョブズの発言の数々を、禅や仏教思想の立場から読み解いたお話をしていただきました。

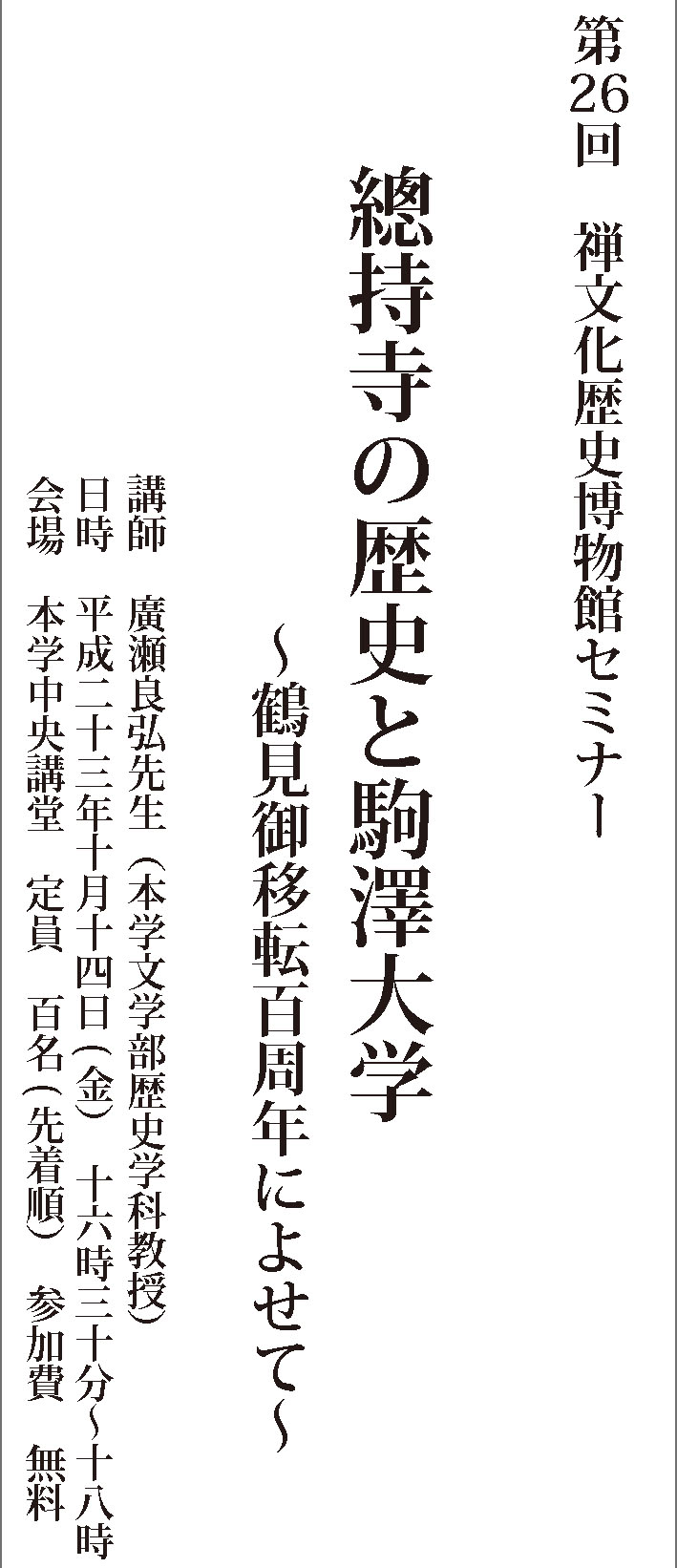

第26回 禅博セミナー 「総持寺の歴史と駒澤大学~鶴見移転百周年によせて~」

2011年10月14日、企画展「總持寺御移転100周年記念 總持寺と近代禅僧」に関連して、廣瀬良弘先生(本学文学部歴史学科教授)により「総持寺の歴史と駒澤大学~鶴見移転百周年によせて~」と題してご講演いただきました。瑩山による總持寺の開創から、中世から近世における曹洞宗のあゆみを中心に、總持寺の鶴見御移転と、企画展に特別出品中の「驢事馬事」の資料的意義などを語られました、また翌15日の開校記念日に因み、本学の歴史と曹洞宗の関係など、幅広い歴史的お話しをいただきました。

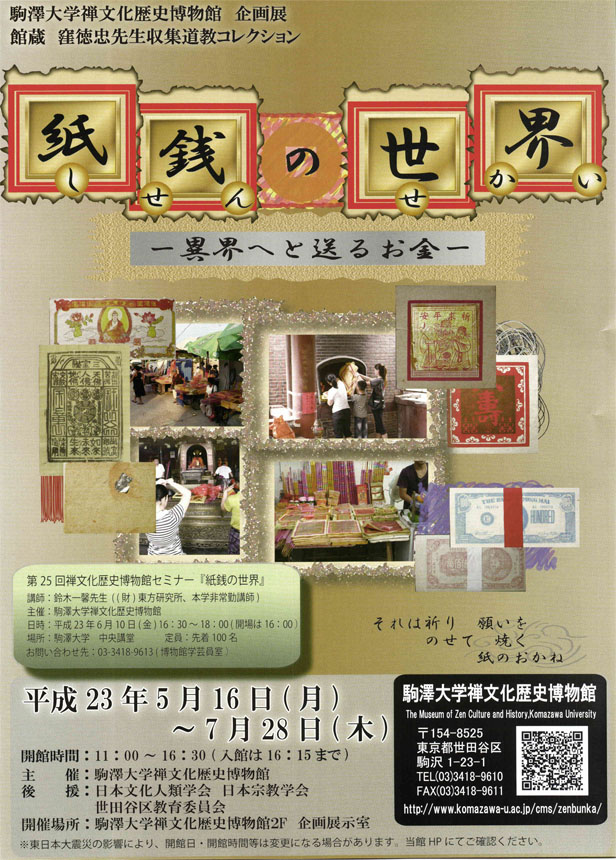

第25回 禅博セミナー 「紙銭の世界」

2011年6月10日、企画展「紙銭の世界 ~異界へと送るお金~」に関連して、鈴木 一馨先生(財団法人 東方研究所、本学講師)にご講演いただきました。紙銭や紙銭を用いる習俗の話に始まり、講師自身の紙銭に関するフィールドワーク、本館所蔵資料の収集者である故窪徳忠先生に関するエピソードなど幅広いお話をしていただきました。

第24回 禅博セミナー 「良寛とその周辺~良寛墨蹟の魅力~」

2010年10月29日、企画展「良寛とその周辺―江戸後期の禅僧たち―」に関連して行われ、新潟より良寛研究の第一人者でいらっしゃる加藤 僖一先生(新潟大学名誉教授・良寛研究所所長)にご講演いただきました。良寛和尚の生涯やエピソードについて、著名な良寛遺墨を題材に、明快かつ親しみやすい内容で語っていただき、盛況のうちに終了しました。

第23回 禅博セミナー 「「幕末維新」と維新回天帖」

2010年6月25日、企画展「維新回天帖―幕末維新を駆け抜けた志士と禅僧―」に関連して、小泉雅弘先生(本学文学部歴史学科教授)に、「幕末維新と『維新回天帖』」という題でご講演いただきました。「維新回天帖」の来歴、資料的意義についてから始まり、実際に解読した書簡から、幕末維新期に関する著名な事項をお話しいただきました。また、「維新回天帖」が今後の幕末維新期研究において、重要な資料となっていくことが語られました。

第22回 禅博セミナー 「有田焼の魅力」

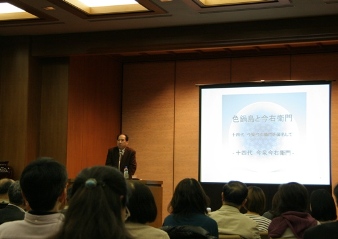

2010年2月27日(土)14時より、考古資料展4「有田焼の考古学」の関連セミナーとして、十四代 今泉今右衛門先生(今右衛門窯)、千葉基次先生(本学文学部非常勤講師)にご講演いただきました。最初に千葉基次先生に「肥前有田焼・登り窯の語るもの」という題で、考古学の視点から「登り窯の構造」や「産業としてのやきもの」についてお話いただきました。続いて十四代今泉今右衛門先生に、「色鍋島と今右衛門―十四代今泉今右衛門を襲名して―」という題で、作り手の視点から「有田400年の歴史」、「色鍋島と歴代今右衛門」、「十四代今右衛門と伝統」という、3つのテーマを掲げてご講演いただきました。同じ「有田焼」を様々な角度からからみることで、参加者一同「やきものを見る眼が変わった」、「対の立場からのお話は興味深く感じられた」と非常に充実した時間を過ごすことができました。

第21回 禅博セミナー 「戦国武将の日記を読む~深溝松平氏と『家忠日記』~」

2009年11月20日(金)16時30分より、企画展「戦国武将の日記を読む~『松平家忠日記』に見る信長・秀吉・家康~」の関連講演会として、中央講堂において、久保田昌希先生(本学文学部歴史学科教授)にご講演いただきました。今回の講演のテーマである本学図書館所蔵の『家忠日記』は、徳川家康の一族である深溝(ふこうず)松平氏の四代目家忠の自筆日記です。徳川家康と松平一族の関係や時代背景、『家忠日記』から読み取れる武将の日常生活などの興味深い話を交えながら、『家忠日記』と他の資料を対照することで、どのように歴史像を構築していくことができるかという講義をいただきました。今回の講演を通して、『家忠日記』という唯一無二の歴史資料が本学に所蔵されている重要性を改めて感じていただけたことかと思います。また、深溝松平氏のご子孫の方と、深溝松平氏の菩提寺である曹洞宗本光寺(愛知県幸田町)の副住職にもご参集いただき、久保田先生と親交を深められました。(写真右)

第20回 禅博セミナー 「『正法眼蔵』出版の足跡」

2009年6月26日(金)16時30分より、企画展「『正法眼蔵』出版の足跡~貴重書に見る禅の出版文化~」の関連講演会として、中央講堂において、角田泰隆先生(本学仏教学部教授)にご講演いただきました。角田先生は、2008年4月から2009年3月まで、NHKのこころの時代~宗教・人生~「道元のことば~「正法眼蔵随聞記」にきく」の講師として出演されています。道元禅師の『正法眼蔵』が、どのように現代の私たちに伝えられていったのか、750年におよぶ歴史と先人たちの努力を解説されました。『正法眼蔵』には、六十巻本・七十五巻本・八十四巻本などの複数の巻編成がありますが、先生のお話でその疑問は解消された方も多かったようです。最後には、『正法眼蔵』は、現代の平成という時代にも、さらなる研究によって、新たな巻編成を試みることが可能である、という先生ご自身のご提言で終えられました。

第19回 禅博セミナー 「東アジアの仏教遺物」

2008年11月21日(金)16時30分より、企画展「考古資料展3 東アジアの仏教遺物」の関連講演会として、村松哲文先生(本学仏教学部講師)に「中国における仏教造像の変容について」というテーマでご講演いただきました。講演は、仏像鑑賞の基本から始まり、中国における仏像の変容、様式の変遷についてお話があり、どのようにそのスタイルが日本の仏像につながってくるのかということについて、解りやすく解説していただきました。その後の質疑応答も活発であり、参加された23名の方全てにご満足いただけたようです。

第18回 禅博セミナー 「禅林墨蹟の見方2」

2008年7月11日(金)16時30分より、第18回 禅博セミナー「禅林墨蹟の見方2」が開催されました。塚田博(当館学芸員)が、当館の主要なコレクションである禅林墨蹟について解説しました。第16回に続き、2回目となる今回は、禅林墨蹟とは何か?、墨蹟の種類・分類、墨蹟の調べ方、資料としての墨蹟などをテーマに、収集・展示等の実際の業務の裏話や、資料の取り扱いの実演も交えながら解説が行われ、好評のうちに終了しました。講師によれば、墨蹟のことを話すには、時間が少なかったとのことです。

第17回 禅博セミナー 「『正法眼蔵嗣書』について」

2008年6月25日(水)16時30分より、本学中央講堂において第17回 禅博セミナー「『正法眼蔵嗣書』について」が開催されました。現在開催中の「道元禅師真筆『正法眼蔵嗣書』収蔵記念「正法眼蔵と道元禅師の教え ~師から弟子へ~」」の関連行事として、当館の資料選定委員会委員でもあり、今回の収蔵に際しご尽力いただいた石井修道先生(仏教学部教授)に御講義いただきました。収蔵裏話もふまえ、『正法眼蔵』編纂と真筆『嗣書』の書誌学的問題、『嗣書』と道元禅師伝、『嗣書』の思想史の問題、『嗣書』試訳、の4つのテーマで熱弁をふるっていただきました。160名もの方々に御参加いただき、大変好評のうちに終了しました。

第16回 禅博セミナー 「禅林墨蹟の見方」

2007年10月24日(水)16時30分より、第16回 禅博セミナー「禅林墨蹟の見方」が開催されました。まず展示中の水芭蕉曼陀羅の作者・故 佐藤多持氏夫人の美喜子氏をお迎えし、多持氏の思い出を交えながら「水芭蕉曼陀羅の世界」についての貴重なご講演をいただきました。そして、塚田学芸員より禅林墨蹟と呼ばれる禅僧の書画について、資料の取り扱いの実演も交えながら解説が行われ、大好評のうちに終了しました。

第15回 禅博セミナー 「禅林墨蹟と禅文化歴史博物館」

2007年10月10日(水)16時30分より、本学中央講堂において第15回 禅博セミナー「禅林墨蹟と禅文化歴史博物館」が開催されました。今回は開館5周年ということで、当館開設の中心としてご尽力いただいた大谷哲夫先生(本学総長)を講師にお迎えし、開館にまつわるお話や、禅林墨蹟と呼ばれる禅僧の書画について解説していただきました。当館では、「禅の精神」を伝えてきた、道元禅師をはじめとする祖師たちの足跡をたどる意味を込めて、禅僧の書いた書「墨蹟」を中心に展示していますが、実際に展示している資料を題材にやさしく解説していただきました。また会場では本学図書館所蔵の「十六羅漢図」も特別に公開され、大変好評のうちに終了しました。

第14回 禅博セミナー 「やきものの考古学 歴史の証人・埋蔵文化財としての陶磁資料の語るもの」

2007年6月21日(木)16時30分より、企画展「考古資料展2 やきものの考古学」にあわせ、仲野泰裕先生(本学OB・愛知県陶磁資料館学芸部長)に「やきものと考古学-歴史の証人・埋蔵文化財としての陶磁資料の語るもの」というテーマでご講演いただきました。世界で一番古いやきものといわれる縄文土器から、日本のやきものの歴史を概観し、「考古資料としてのやきものの有効性」について、「編年」・「不朽性」などのキーワードを基に解りやすく、解説していただきました。ものを大切にする心を持った日本人だからこそ、われやすくはかない「やきもの」の歴史にも興味を持って貰えればという仲野先生の思いは、満員御礼の参加者1人1人に伝わったことでしょう。当日参加者も含め総勢67名に参加ありがとうございました。

第13回 禅博セミナー 「古瓦の世界」

2006年10月20日(金)16時20分より、企画展「考古資料展1 日本・中国の古瓦」にあわせ、酒井清治先生(文学部歴史学科教授)に講演をいただきました。「瓦礫(がれき)の山の瓦礫は価値のないもののたとえだが、考古学では瓦礫の瓦は宝といってよいと思う。瓦が落ちていればそこに瓦葺きの寺院や役所などが建っていた可能性があり、文様や作り方からその時代も推定できる。また瓦が同じ文様の笵(型)から作られているのか、また笵(型)の摩耗の度合いによる前後関係や、瓦の文様の変化から寺院の変遷、寺院間での関係なども想定できるなど、瓦礫の瓦であっても多くのことを語ってくれる。」と100枚ものスライドを交えながら、瓦から得られる多くの情報についてお話をしていただきました。質疑応答も活発になされ、総勢27名に参加いただき好評でした。

●関連企画 体験学習「拓本をとってみよう」

2006年11月3日(金)~5日(日)、大学のオータムフェスティバルや東京都の文化財ウィークに合わせ体験学習「拓本をとってみよう」を行いました。今回展示することのできなかった古瓦の実物資料を用いて、実際に拓本をとりました。大人から、大学で考古学を専攻したいという高校生、そして子供までさまざまな方にご参加いただきました。拓本は持ち帰っていただき、小さい秋の小さなお土産となったようです。

第12回 禅博セミナー 「中近世社会と禅僧」

2006年6月16日(金)16時20分より、現在開催中の企画展「館蔵2006 禅のかたち・禅のこころ-中世から近代へ-」にあわせ、廣瀬良弘先生(本学文学部歴史学科教授)に講演をいただきました。曹洞宗が大都市や商工業発展地域ではなく、農村、山村地域に浸透していった背景について、曹洞宗の山岳信仰受容、神人化度、葬送、かけこみ寺などの事例や説話を交えて解説していただきました。また、展示中の墨蹟、頂相にまつわるお話などもいただきました。質疑応答も活発になされ、本学学生、教職員に加え、研究者、一般の方々など総勢45名の参加をいただき、大変好評でした。

第11回 禅博セミナー 「前田先生と行く国会議事堂の旅」

2005年11月15日(火)13時より、現在開催中の企画展「前田英昭コレクション 国会・昔と今~政治をもっと身近なものに~」にあわせ、国政の場、国会議事堂とその周辺の関連施設を実際に覗いてみました。参議院別館1階ロビーに集合し、参加者の人数・氏名等を提出し、ようやく国会議事堂参観となりました。まず参観ロビーにて議員の活動や役割、議事堂のあゆみなどの展示を見学し、押ボタン式投票機のある議席レプリカに坐ってみたりと貴重な体験もありました。そして随所で前田先生の参議院参事時代のエピソードを聞きつつあかじゅうたんを踏みしめ、参議院本会議場、天皇御休所などを見学しました。参議院本会議場の意外な暗さに驚きつつ、前回セミナーで触れた傍聴席入り口付近の鉄格子跡(もちろん現在は鉄格子はありません。)も目にしました。そしてサービスロビーにて国会関係のビデオ視聴した後、憲政記念館を訪れました。昨今は、様々な意味で国会が注目されていますが、はからずも当日は紀宮様の結婚式と重なり国会は閉会でしたが、乳幼児を含む総勢22名もの方々にご参加いただき、立法の場である国会を見ることで国政への関心を高めていただく機会としていただけたようで、大変好評でした。

第10回 禅博セミナー 「映像にみる国会・昔と今」

2005年10月28日(金)16時20分より、現在開催中の企画展「前田英昭コレクション 国会・昔と今~政治をもっと身近なものに~」にあわせ、地下1階博物館実習室において、前田英昭先生(元参議院参事・元駒澤大学法学部教授)に、貴重な映像資料を見ながら長い間の国会での体験にもとづくエピソードを交えて熱弁を振るっていただきました。まずはじめに昭和40年代の国会議事堂の映像から「傍聴」について考えました。国会における会議は「公開」と憲法で定められており、会議は常に国民に開かれているというものの、傍聴者入り口に設けられた鉄格子に代表されるように、国民との間に隔たりがありました。40年代後半になり、ようやく鉄格子を撤去し、じゅうたんを敷き、エレベーターを設置するなど改善されました。次に、昭和20~30年代の衆議院乱闘事件、安保闘争時の国会等の映像から「乱闘」について考えました。今からみれば失笑を買う映像もあり、参加者からは笑い声もでましたが、本来、議会政治とは、暴力や経済力にかわり、話し合いによる意思決定を行う手段であるのに、日本の政治は、ともすれば乱闘、占拠や牛歩戦術といった審議未了に持ち込む作戦や、強行採決、欠席等、十分な話し合いを行わない場合が多く、国民の代表としての責務を十分果たしていないと同時に、国民が政治に対しての関心が低いこともその原因であるとの厳しいご指摘をうけました。総勢44名もの方々にご参加いただき、日本の議会政治に改めて関心をもっていただけたようで、大変好評でした。

第9回 禅博セミナー 「「向老」を考える 釈尊から道元禅師へ」

2005年7月1日(金)16時20分より、講師として奈良康明 先生(本学総長)をお招きし、釈尊の生き方、道元禅師の教えを通して、「向老」について講演していただきました。

高齢化社会をむかえた近年、老いをどのように捉えるかは、大きな社会問題となっています。仏教の教理には、人間として生きることの多くの指針があります。老いを認め、そこから前に進むことが大事であり、またそのためには若いときからの準備も必要です。常に学びつづけなければなりません。80才も老いではありません。50才の人と同じく「老いに向かって」いるのです。総勢50名もの方々にご参加いただき、「老」ではなく、「老いに向かう」生き方を考える貴重な機会として大変好評でした。

第8回 禅博セミナー 「洞上墨蹟における月舟宗胡の位置」

2004年10月25日(月)16時30分より、企画展「禅の傑僧 月舟宗胡墨蹟展」にご協力いただいた吉岡博道師(禅文化洞上墨蹟研究会副会長・正泉寺住職)をお招きし、近年研究がすすむ洞門文化について講演をいただきました。はじめに、同会顧問の本学学長大谷哲夫先生より講師経歴等の紹介がなされました。講演では、臨済宗等他宗に比較し、曹洞宗の墨蹟(筆痕)への関心の現状や、洞上墨蹟における系譜などを交え、月舟の人物像や事績の一端などのお話を伺いました。禅文化洞上墨蹟研究会会員をはじめ、総勢65名もの受講生にご参加いただき、質疑応答も活発に行なわれ、盛況のうちに終了いたしました。道元禅師以来脈々と培われてきた洞門文化を再認識し、禅の精神を感じ取っていただく機縁としてもらえれば幸いです。

第7回 禅博セミナー 「道元の足跡~中国参學期の謎~」

2004年1月23日(金)16時30分より、展示室Aにおいて、特集「道元の足跡」開催に因み、石井清純先生(仏教学部教授)によるセミナーを開催いたしました。今回は副題「中国参学期の謎」とし、展示中の「道元禅師絵伝」(4巻仕立て)第2巻の絵解きを交えながら、史実と伝説、謎など分かり易く解説していただきました。また道元禅師は非情に思われがちですが「道元禅師と梅の花」など柔和な面もとりあげ、さらに研究中の『正法眼蔵』の編集とその過程での巻数が異なる謎についても紹介していただきました。多くの受講生にご参加いただき、質疑応答も活発に行なわれ、盛況のうちに終了いたしました。

第6回 禅博セミナー 「瑩山の足跡」

2003年11月21日(金)16時30分より、展示室Aにおいて、特集「瑩山の足跡」開催に因み、松田文雄先生(前総長)によるセミナーを開催いたしました。瑩山禅師は道元の影にかくれがちですが、この度は瑩山禅師研究の第一人者より、瑩山禅師の生涯や曹洞宗発展の背景について解説していただきました。また当日は本学に於いて、大本山總持寺貫首の大道晃仙下による太祖降誕会法要が行われたことから、多くの受講生にご参加いただき、盛況のうちに終了いたしました。

第5回 禅博セミナー 「達磨と中国禅」

2003年10月3日(金)16時30分より、展示室Aにおいて、特集「達磨と中国禅」開催に因み、前館長で、田中良昭先生(曹洞宗教化研修所副館長)によるセミナーを開催いたしました。達磨は私たちの日常にさまざまな形で浸透し、日本人に広く親しまれているものの、その実像については殆ど知られていません。そこで10月5日の達磨忌に因み、禅宗の祖としての達磨について、中国禅を交えて解説していただきました。やはり達磨は人気があるのか、普段より大勢の方々にご参加いただき、盛況のうちに終了いたしました。

第4回 禅博セミナー 「禅とデジタル光画」

2003年4月12日(土)14時より、中央講堂において、現在開催中の企画展「禅 修行 富山治夫写真展」開催に因み、「禅とデジタル光画」と題し、富山治夫先生(写真家)の講演会を開催いたしました。スライドを交えながら、40年間もの写真人生と、御本山の撮影での苦労話や裏話をされ好評でした。フラッシュをたいての銀塩カメラでの撮影は修行の妨げになり、修行僧達との交流が得られず、この企画を中止しようとしたが、デジタルカメラにより修行を妨げず臨場感に溢れる撮影が可能なったとのことでした。質疑応答では、撮影技術やデジタル技術等の専門的な質問も飛び出しました。40名余の多数の方々にご参加いただき、盛況のうちに終了いたしました。

第3回 禅博セミナー 「道元の足跡」「道教の世界」ギャラリートーク

2003年2月22日(土)13時30分より、禅文化歴史博物館展示室Aで開催中のテーマ展「道元の足跡」、企画展「道教の世界」について専門の先生方をお招きし、講演会を行いました。「道元の足跡」では、佐藤秀孝先生(本学仏教学部教授)による講演で、道元禅師の生涯を最新の学説を交えて解り易く興味深いお話をしていただきました。「道教の世界」では、窪徳忠先生(東京大学名誉教授)による講演で、スライドを交えながら、中国の人々の信仰についての興味深いお話を、90歳とは思えない程マイクなしでパワフルに語っていただきました。60名もの多数の方々にご参加いただき、盛況のうちに終了いたしました。

第2回 禅博セミナー「美術建築師・菅原榮蔵と耕雲館」

2002年12月10日(火)16時30分より、禅文化歴史博物館展示室Aにて、東京都歴史的建造物に選定されている耕雲館と、その設計者菅原榮蔵についてのセミナーが行われました。講師には、菅原榮蔵氏のご子息であられる、菅原定三氏(TS建築史研究室)をお迎えし、人物像や耕雲館にまつわるエピソードなど貴重なお話をしていただきました。講演後は、建築関係の専門的な質疑応答も活発に行われました。また、菅原榮蔵氏の建築の設計に関する資料並びに菅原榮蔵氏本人の絵画や陶芸等の美術作品もあわせてご覧いただき、盛況のうちに終了いたしました。

●講師紹介:菅原定三 氏

明治大学大学院西洋史専攻

全日本建築士会機関紙「建築と工作」編集担当、日本建築家協会機関紙「建築家」編集担当等の建築団体活動を長年行われてきました。

「美術建築師・菅原榮蔵」(住まいの図書出版局)他著作も多数。

第1回 禅博セミナー「駒澤大学の歴史」

2002年10月11日(金)16時30分より、開校120周年記念特別展示「駒澤大学の歴史」開催にあわせて常設展示室Aにて、駒澤大学の歴史セミナーが開催されました。冒頭、田中良昭氏(博物館長)が挨拶され、禅文化歴史博物館設立までの経緯を説明されました。続いて、廣瀨良弘氏(開校120周年史編纂室長)により、「吉祥寺について」の講演、塚田博氏(学芸員)より「学舎(まなびや)のうつりかわりを中心に」と題した講演、続いて皆川義孝氏(開校120周年史編纂室)より「明治期の学舎(まなびや)と学生たち」と題した講演が行われました。講演終了後は学芸員による展示案内が行われ、盛況のうちに終了しました。